中小企業、特にB2B企業ではブランディング等必要ないと考えている企業が多いのではないでしょうか。

ウェブの業界にいると、ホームページを改良したい、製品をアピールしたいとよくご要望を受けます。

では、ホームページでのキーメッセージは何か、自社のUSP(ユニーク・セリング・ポイント)は何かをきちんと語れる会社さんは残念ながら少数派です。

ウェブ改修やホームページのリニューアルをすると、このようなマーケティングの根本のところの考えが固まっていないことに、多くの会社様が気付かれます。

そこで、ブランディングとは何か、B2B企業のマーケティングにブランディングがどのような意味があるのかについてご説明したいと思います。

中小企業ブランディングの現状と課題

ブランディングと言うと派手なCMやカッコいいロゴとキャッチコピーを作るイメージばかりが先行し、自社には関係ないという中小企業の経営層の方が多いです。

素晴らしい製品を持っておられる会社の経営者の方がそう言われるのは、実にもったいないと思います。

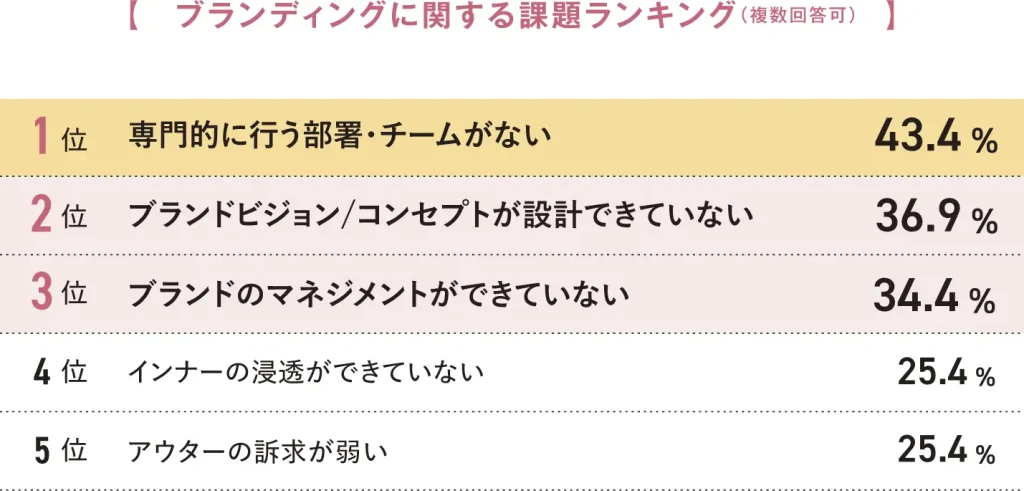

株式会社タナベコンサルティングは2023年に全国の企業経営者、役員、経営幹部、経営企画部責任者、ブランディング・マーケティング責任者や担当者などを対象アンケート調査しました。

ブランディングにおける課題について尋ねたところ、「専門的に行う部署・チームがない」が最多で40%強、次に「ブランドビジョン/コンセプトが設計できていない」が37%で、

専門で行う人が確保できないから、戦略策定に課題があるということがはっきりしています。

株式会社タナベコンサルティンググループ作成

この課題にあるように、ブランディングとは、一定期間マンパワーを投じてゆかなくてはならない課題です。

では、なぜこんなにブランディングに組織のマンパワーが必要なのでしょうか。ここでインナーブランディングとアウターブランディングという概念が登場します。

アウターブランディング

アウターブランディングとは、会社の「外側」に向けたブランド作りのことです。つまり、お客様や取引先に自社の良さを知ってもらうための活動です。

例えば、非常にニッチな分野で高い技術を持つ企業があったとしましょう。こういった企業がアウターブランディングを行う場合は、こんな活動をすると思います。

- ホームページやSNSで職人技術の紹介動画を発信する

- 展示会に出展して製品の良さをアピールする

- 地域のイベントに協賛して地元の認知度を高め

こういった時に自社がどうあるべきか、どう見られたいのかというものをビジュアルなイメージとして訴求したのが企業ロゴであり、テキストで表現したのが、企業のキャッチコピーであったりするわけです。

インナーブランディング

インナーブランディングは、会社の「内側」に向けたブランド作りのことです。つまり、社長や社員が自社の理念や価値観を理解し、誇りを持って働けるようになるための取り組みです。

非常にニッチな分野で高い技術を持つ企業の例で言えば、この会社の強みは「技術の高さと微細加工技術」だとします。この場合、インナーブランディングでは、

- 社員への技術教育、トレーニング、技術継承を重んじる。

- 会社の歴史や創業者の思いを伝える資料を作る

などを通じて、社員が自社と自社製品に誇りを持てる環境を作ります。結果として、お客様に対しても堂々とアピールできるようになります。

言葉を変えて言えば、「インナーブランディング」とは、企業の理念や価値を定義して、社員が共感をもって行動変容するように促す活動と言えます。

インナーブランディングとアウターブランディングの関係性

ですから、インナーブランディングとアウターブランディングは車の両輪のような関係です。その中心にあるのは企業価値や企業理念です。

企業価値や企業理念を社内に訴求すればインナーブランディングになりますし、社外にアピールしたものがアウターグランディングとなるわけです。

どちらを先にするべきかというような決まりはありません。

2つとも、自社の存在価値は一体何なのかを深く掘り下げ、自社収益を向上させ、企業価値を最大化させるための取り組みと言えます。

企業ロゴやキャッチコピー等は、アウターブランディングの1つであり、自社の企業理念や価値を深く掘り下げた結果として、表現されたデザインでありコピーであるべきなのです。

ですので、外部のデザイナーの方に派手なCMやカッコいいロゴとキャッチコピーを作れば終わりというような簡単なものではありません。

マンパワーを投じてゆかなくてはならない課題ではありますが、中小企業、特にB2B企業では、まだやっていない企業が多いです。競合他社が行っていないので、取り組むべき価値のある課題とも言えます。

中小企業・B2B企業におけるブランディングの重要性

ではそんな小難しいことを考えて、中小企業、特にB2Bの企業にとってどんなメリットがあるのでしょうか。ブランディングが必要となる理由が4つあると思います。

1.差別化が難しい市場

マーケティングの教科書には競争優位等と差別化についてたくさん書いてありますが、どの業界でも類似の商品やサービスが溢れています。差別化は、非常に難しくなっています。

メーカーであれば、製品そのもので差別化ができそうですが、品質や技術力、革新性を前面に出しても、その差は微妙なことが多いです。特許技術や独自の製造プロセスなどがあればアピールすることができるでしょう。

これに対しB2Bでも専門サービス業、卸売や商社の場合、製品そのものだけでは差別化が難しいです。

このような場合、ブランディングによって、サービスや顧客対応、付加価値の提供によって差別化を図ることができます。例えば、迅速な納期対応、サポートの手厚さ、専門知識を活かしたコンサルティング提供などです。

優れたブランディングで、「同じような製品なら、この会社と取引したい」と思わせる関係を作り上げれば、価格競争に巻き込まれず、利益率の向上にも寄与します。

2.信頼性と信用の向上

B2B取引では信頼関係が非常に重要です。ブランディングで企業の理念やビジョンを明確に伝えることで、顧客に対して「この会社となら安心して取引できる」という信頼感を与えることができます。また、一貫したブランドイメージは長期的な信頼を築くうえで重要です。結果として、新規顧客獲得やリピーターの確保に繋がります。

ただ万一、不祥事等が起きた場合、このブランドイメージは簡単に崩れ去ってしまいます。インナーブランディングや社員への意識浸透が大切だと言われるのはまさにこのポイントです。顧客やステークホルダーと接する最前線にいる社員全員が、企業理念や企業の存在価値を理解した上で行動することがこれまで以上に大切になっています。

3.採用と人材確保への影響

優れたブランドイメージは顧客だけでなく、求職者に対しても魅力的に映ります。特に中小企業は大企業と比較して人材獲得に苦戦しがちですが、ブランド力を強化することで、「この会社で働きたい」という新規応募者の増加が期待できます。

ここでブランディングについて、中小企業の経営者や社長に取り組んでいただきたい提案があります。

それは「ストーリー」「物語」を語ることです。

自社が業界でサバイバルしてきた経緯、不景気や困難をどうやって乗り越えてきたかなど、自社の歴史を語ることは大切です。

失敗談もあるでしょうし、業界内での浮沈もあるでしょう。

大きく沈んだ後、どうやって現在のヒット製品を開発するに至ったか、どんな思いとノウハウをこめてこのサービスを開発したのか等は、経験者特に経営層でないと語れない「物語」です。

どんな小さな会社であっても、長く続けて来られた企業であれば、必ず製品やサービスを生み出すに至った物語、長く続いてきた理由があるはずです。

こういう物語こそブランディングに活かすことができます。過去の歴史は、他社ではマネができないし、「独自性」は差別化につながる大事な要素です。

4.営業の効率化

そして最後に最も大事なことですが、営業面でのメリットがあります。

第1想起(Top of Mind Awareness)という言葉を聞いたことがおありでしょうか。

第1想起とは、何かしようと思った時に、真っ先に好意的に思い出してもらえるモノのことです。

例えば、ビールと言えば、「一番絞り」「スーパードライ」、洗剤と言えば「アタック」「アリエール」というような感じです。

シェアが高いから有名なのか、有名だからシェアが高いのかこの点は非常に微妙なところです。ただ研究の結果、どんな製品についても「手近な製品で十分だ」という顧客が実は多いことが知られています。

なぜ第1想起が重要なのかといえば、特に明確なこだわりを持たないタイプの多くの顧客に対しては、まず思い出してもらえなければ、購入という選考基準に入らないからです。

ですからB2Cの製品の場合は認知度の向上のために多大な広告宣伝費を投入しています。

しかし、これはB2Cの場合のみならず、B2Bにも当てはまります。

B2Bの場合、衝動買いというのはありえません。購入には必ず理由が必要です。機能で勝負するのだから、認知度の向上や第1想起など関係ないと思っておられるのでしたら、いささか事情は異なってきています。市場での競争が厳しく、機能差というのはあってもわずかなことが多いからです。

例えば、資材のような現在使用中の製品の継続発注も、スイッチングが容易になっています。この製品がない、と欠品に気づいた時、「これは、あの会社が扱っていた」と思い出してもらえなかったらどうでしょう?

大手B2BのECサイトやAmazonに注文は流れてしまいます。

またB2Bで扱う製品は、高性能だったり、大量発注で1回の取引額が高額なものが多いです。高額な取引なのであれば、安心できるしっかり企業から購入したいという会社がほとんどでしょう。

優れたブランドというのはB2Bの場合においても認知度や信頼度に貢献できます。

特定ジャンルの製品に関して「あの会社」と思い出して貰えなければ、社内検討候補にも載せて貰えないのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。中小企業、特にBtoBの場合、ブランディングは一般の方に広く知られる必要はないと思います。

むしろ特定の領域業界で良いので、尖って認知される存在であることの方が大切です。

「この業界では実は有名」という小さな領域におけるブランディングであっても、新規顧客に対しては自社の信頼性を証明することができます。

ブランディングは単にロゴやデザインを整えることではありません。

企業の価値を顧客や取引先、従業員に伝えるための「戦略」です。

新製品やサービスの発表、企業合併や社長交代等の体制の変更、周年記念とは、ブランディングを再考する絶好の機会です。

中小企業の方であればこそ、是非こういった独自の「ストーリー」をもって自社ブランディングに取り組んでいただければと思います。

[参考資料]半数以上の企業がブランディング・マーケティング戦略を未策定。予算・投資枠は増加傾向にあるものの、専門人材の確保と育成、戦略策定が課題に。「2023年度ブランド&マーケティングアンケート調査」結果を発表