昨年からのGoogleのアルゴリズム変更で、検索エンジンからの流入が落ち込んで困っておられる企業様の多いのではないでしょうか。

それはGoogleのアルゴリズムの変動だけの原因ではないかもしれません。

今検索エンジンのシェアが少しずつ変わりつつあります。

この20年、SEO対策といえばGoogle対策でした。

新規流入=SEO対策という単純な図式が成立しなくなる時代が来るかもしれません。

ここではGoogleのシェアの変化と、どんな検索エンジンが伸びているのか、サイト運営者として気をつけるべきことについて考えてみました。

Googleの検索シェアが低下?

まず本当にGoogleの検索シェアが低下しているのかを確認してみました。

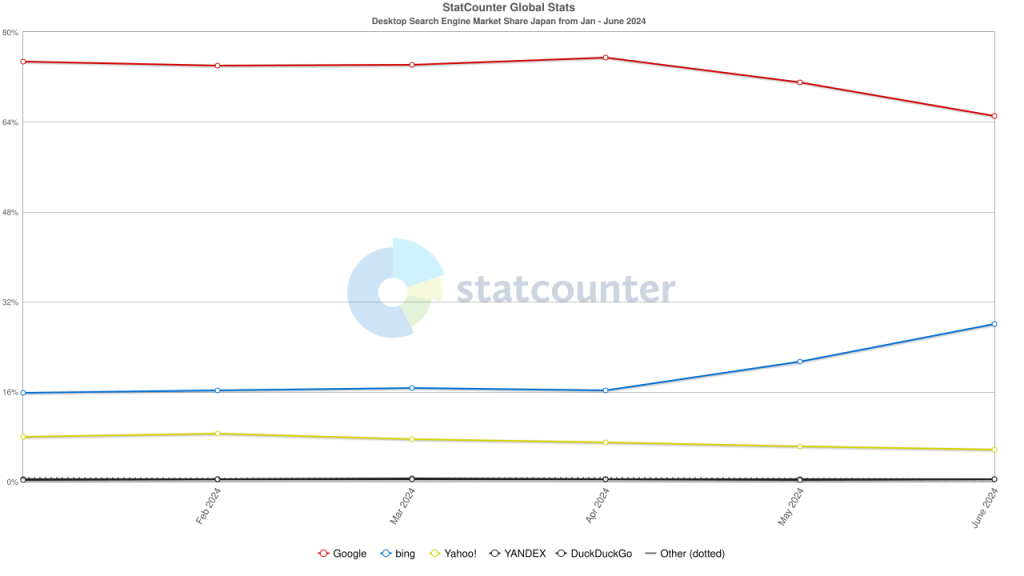

結論から言うと日本に限定して、そしてデスクトップの検索に限ってのみ、Googleの検索シェアは落ちています。

代わりに伸びているのがマイクロソフトのBingです。

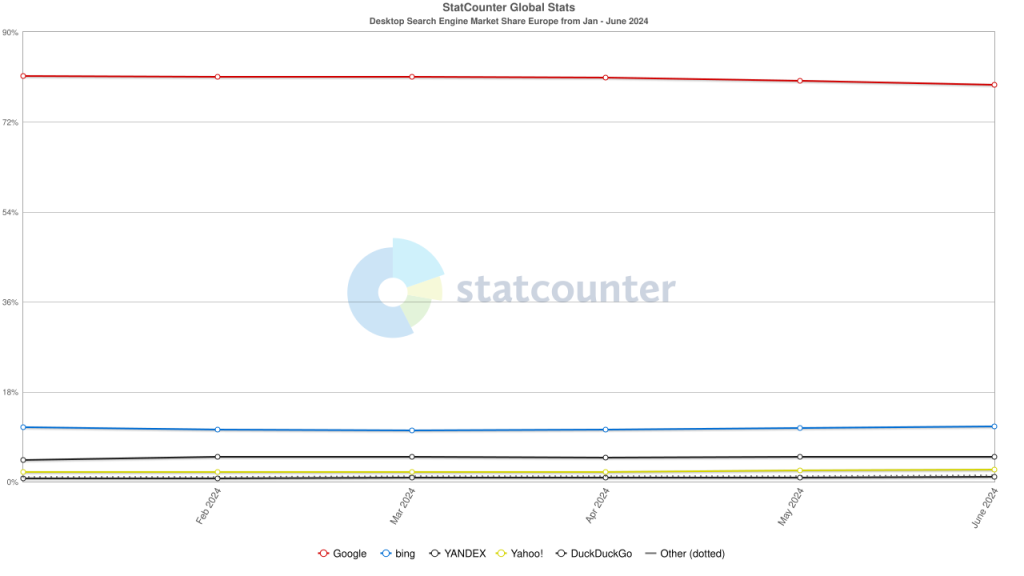

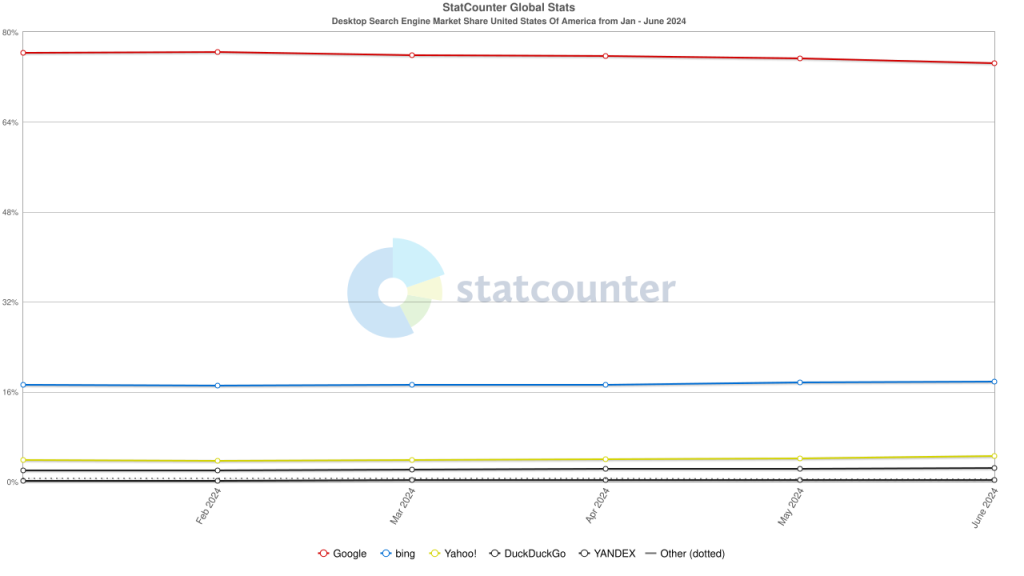

これは実は日本だけの特徴なようでアメリカEUではGoogleのシェアは落ちていません。

statcounter

statcounter

本家のアメリカであってもデスクトップではGoogleの検索シェアは75%を占めています。Bingは伸びてきていますが、それでも17%~18%で大幅なGoogleのシェアの低下は見られません。

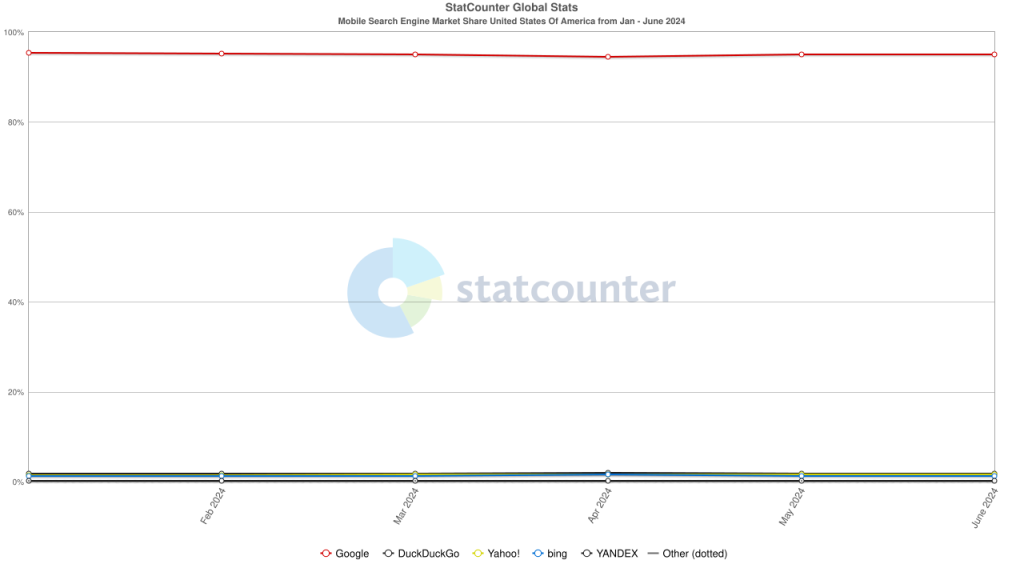

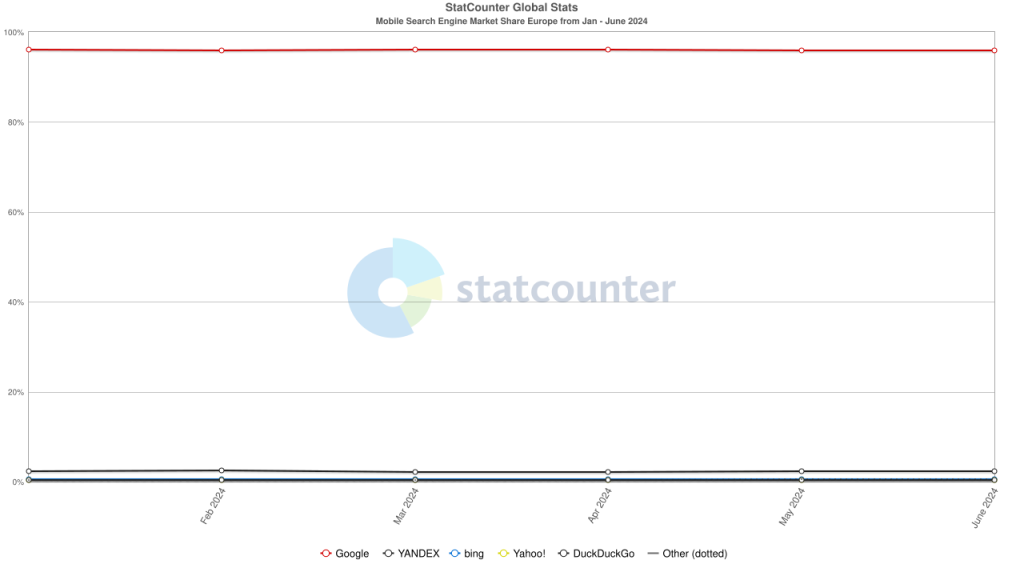

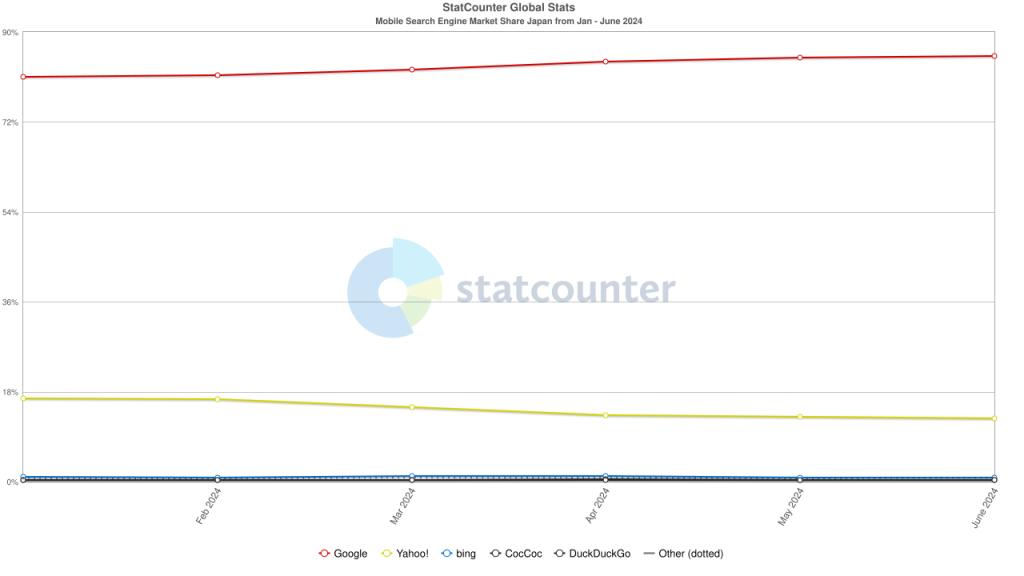

ではモバイルの状況はどうでしょうか。

statcounter

statcounter

statcounter

EUおよびアメリカではGoogleの圧倒的一人勝ちで95%のシェアを取っています。

日本でもモバイルではGoogle検索が85%、残りの12%をヤフーが占めるという状況でGoogleの検索エンジンが使われなくなった状況は、デスクトップのパソコンのみにおいて顕著に表れています。

Googleへの満足度も低下?

シェアが高いからと言って、ユーザーがGoogleの検索結果に満足しているとは限りません。

別のデータもあります。

Googleの検索結果から、どれもクリックしない、いわゆる「ゼロクリック」の割合は増えています。

米国では58.5%、EUでは59.7%と、約60%の人が検索結果のページを見てそのまま終了しています。

デスクトップユーザーの45%は、メイン検索後の10秒以内に再度検索を行いますが、この数字は、モバイルでは33%に下がっています。

また、若年層はGoogleの検索結果をそもそも信用していません。

最初の検索結果ページに出るものは全て広告だと思い込んでいる人もいます。

若年層が検索エンジン代わりに使っているのは、インスタグラム、X(旧Twitter)TikTokなどです。

これを見ると世界的に見てGoogleの検索シェアは落ちていないけれども、日本のデスクトップユーザーだけがGoogleの検索シェアが落ちているということが分かります。

そしてユーザーが検索エンジンの検索結果に満足はしていないということもよくわかります。

SEO業者の言うように、検索結果の1ページに表示されたら必ず流入が獲得できるとは限らないのです。

日本でだけBingの検索シェアが伸びた理由

なぜ日本のデスクトップでだけGoogleの検索シェアが落ちているのか。

というよりもなぜBingが伸びているのか。

ここからは推測ですがMicrosoftのAI(人口知能)Copilotが使いやすくなったのが2024年の5月です。

マイクロソフト、「Windows」向け「Copilot」を通常アプリ化

それまではどうだったかというと、Copilotは静的なサイドバーとして起動され、動かすことができませんでした。そのため、他のアプリやウィンドウを開いている場合、このサイドバーにアクセスし、操作するのが一苦労でした。また、デフォルト設定では、画面のほかの場所をクリックすると消えてしまっていました。

これを5月のWindowsアップデートで解消しました。Copilotのウィンドウサイズ変更、スナップ、移動がしやすくなり、タスクバーからワンクリックでコパイロットを呼び出せるようになりました。画面上でほかのウィンドウと共にマルチタスクで使うことができるようになったわけです。

そのため、5月頃からCopilotに慣れたユーザーが増えたのではないかと思います。

デスクトップのユーザーは当然ビジネスユーザーが多いので、一旦無料でCopilotを使い始めてその便利さがわかると、検索もBingでいいよ、という形で検索エンジンをBingに乗り換えるユーザーが増えたのではないかと思います。

検索エンジンでポイントが貯まる

もう一つBingの検索シェアが伸びた理由としてMicrosoftリワードというポイントプログラムがあるかもしれません。

MicrosoftのBingやブラウザEdgeを使ったり、MSNでニュースを読んだり、Xboxでゲームをしたりするとポイントが獲得できます。サービスを使うとポイントが貯まってそのポイントを使ってちょっとした商品がもらえるというポイントプログラムです。

普通に仕事をする中で検索エンジンをMicrosoftに切り替えればポイントが貯まるわけなので、デスクトップユーザーが検索エンジンをBingに切り替える動機にはなるかもしれません。

ちなみにポイントプログラムに参加する方法は簡単でMicrosoftのアカウントにログインし、設定の画面からMicrosoftリワードプログラムをONにするだけです。

ONにした後はMSNでニュースを読んだりブラウザでEdgeを使ったりデフォルトの検索エンジンをBingにして使えば、何もしなくてもポイントが貯まっていきます。

しかし仕事をしている人が、ポイント目当てで検索エンジンを切り替えることはあまり多くないと思います。

そのため、やはりCopilotの影響が大きいのではないかと思います。ChatGPT4と同じ機能がCopilotでは無料で提供されています。ChatGPT4の有料版をやめてCopilotに乗り換える人も多いのではないでしょうか。

サイト運用担当者として気をつけた方が良いこと

日本だけの特殊な状況ですが、国内ユーザ相手にBTOBでサイトを運用している人にとっては注意をした方がいい状況だと思います。

B2B

これまで検索エンジンからの流入といえばほぼGoogle一択でした。

しかし、その状況が変わろうとしています。

Bingの検索エンジンは少し前のGoogleに似ていて、権威性の高いサイトや古くからある信用がおけそうなサイトというのを上位に表示する傾向があります。

広告についても同様です。デスクトップユーザーに対して重点的にサイトを運営しているのであれば、広告を出すのにBingに出した方が、同じ費用でGoogleに出すよりもパフォーマンスが良い可能性は十分あります。

B2C

BtoBとは全く反対に、店舗や飲食レストランなどBtoCのユーザーに対しての流入獲得は検索エンジンなどはあまり重点が置かれなくなると思います。

検索エンジン対策としては、むしろGoogleマップに注力すべきで、店舗やお店を運営しているビジネスの場合、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)への表示を最優先するべきでしょう。

若年層はレストラン探しにもはやXやInstagramしか使っていないわけですから、インスタでのメディア露出やTikTokなどのSNS運営に力を注ぐべきだと思います。

SEO一辺倒の時代は終わり

一昔前のように、どんなビジネスでもSEO対策が最優先される時代は終わったような気がしています。

自分たちのユーザーが、どのようなメディアを使っていて、どんな接点を持てるのかということを注意深く観察するところから入る必要があります。

場合によっては紙メディアに露出した方が良いという決断もありうると思います。

紙メディアと最も親和性が高いのはQRコードで、そこから誘引でき、かつ自社でコントロールできるのは自社のウェブサイトだったりします。

このように状況が大転換している今だからこそ、自社のペルソナがどんな人で、どんな不満を持っているのかということをB2BであれB2Cであれ、もう一度基本に立ち返って考えてみるタイミングなのではないかと思います。

[参考資料]