製造業のB2Bマーケティング担当者として、「いかにして質の高い見込み客をデジタルで効率的に集めるか」という課題は、常に頭を悩ませるものではないでしょうか。

製造業のリード獲得プラットフォームの中でも、よく⽐較されるのが『イプロス』と『メトリー』です。。両者はいずれも強力なツールですが、その特性や強みは大きく異なります。

本記事では、それぞれのプラットフォームが持つ独自の強みを深堀して比較・分析します。

読み終えた後には、自社の製品やマーケティング戦略にどのように活用してゆくかを判断するための材料を得られると思います。

なお、内容はあくまでユーザー画面から得られる評価や考察をもとにまとめています。

会員機能の詳細や料金体系については非公開の部分が多いため、本記事では比較対象外としています。

- まずは共通点から:なぜ比較されるのか?

- 違いを徹底解剖!プラットフォーム選定の4つの重要ポイント

- 規模に関する指標

- 国内中心の「イプロス」 vs グローバル展開の「メトリー」

- カテゴリ構成

- メトリー:用途・分野で整理されたカテゴリ体系

- イプロス:製品軸と業種軸の二軸構成

- サービスカテゴリの違い

- 商材の見せ方、UI/UXの違い

- DX化やマーケティングへの取組

- イプロス vs メトリー 比較表

- まとめ:あなたのビジネスにどう役立てるか

まずは共通点から:なぜ比較されるのか?

詳細な違いを見る前に、なぜ「イプロス」と「メトリー」が頻繁に比較されるのか、その共通点を整理してみましょう。

- 共通のターゲット層:両プラットフォームともに、製品選定や購買のキーパーソンであるエンジニア、研究者、購買担当者を主なターゲットとしています。

- 共通の目的:製造業におけるB2Bのリードジェネレーション(見込み客獲得)を支援し、企業のマーケティング活動のデジタル化と業務効率化を促進することを目的としています。

- 共通の領域:センサー、測定器、加工機、電子部品といった専門的な産業用製品から、関連するソフトウェアやサービスまで、非常に幅広い製品カテゴリを網羅しています。

一見したところ、2つのプラットフォームは「同じようなサービス」に見えます。

違いを徹底解剖!プラットフォーム選定の4つの重要ポイント

一見すると似たようなプラットフォームに見えますが、両者の設計思想や指標には明確な違いがあります。

規模に関する指標

最初に注目したいのは、両社が掲げる「規模」に関する指標とその意味です。

イプロスは「閲覧会員数、出展企業数No.1」を公式に掲げており、2001年のサービス開始以来、圧倒的なユーザー基盤を築いてきました。

- 閲覧会員数: 1,891,051人

- 出展企業数: 47,607社

出典:(株)東京商工リサーチ調べ(2025年5月末時点)

この数字は、国内製造業におけるイプロスの高い知名度と影響力を示しています。

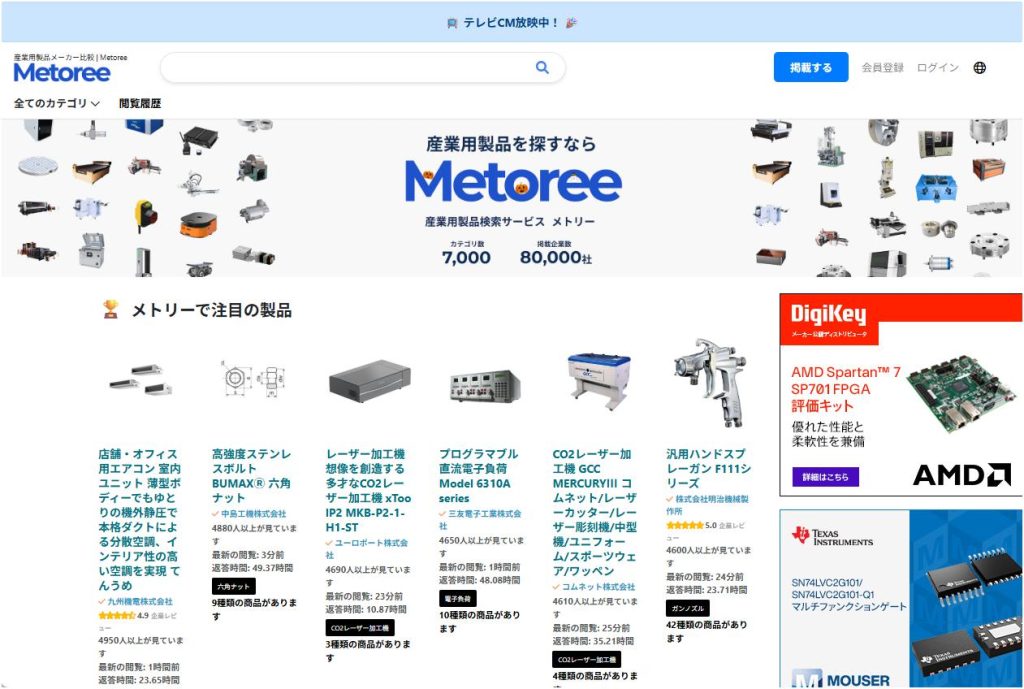

一方、メトリーは2020年にスタートしたサービスですが、「掲載企業数」においてイプロスを上回る可能性があります。2025年のプレスリリースによりますと、メーカー・代理店など80,000社以上と公表されており、これはイプロスの数値を大きく超えています。

- 閲覧会員数: 非公開

- 出展企業数: 80,000社以上

サービス開始からわずか5年で老舗イプロスを上回る規模に見えるものの、注意が必要です。両社が示す「掲載企業」の定義は同じではありません。

たとえば、一時的なキャンペーン出展企業を含めているのか、能動的に製品を掲載する有料顧客のみを指すのか、休眠企業を含むのかなどによって、数字の意味は大きく変わります。掲載企業の定義も異なるので、指標の背景を理解することが重要です。

メトリーは登録会員数を公開しておらず、B2Bにおける企業間マッチング機会の拡大を主軸に据えています。その延長線上にマーケティング支援や海外PR支援といった取り組みが位置づけられています。

一方で、イプロスは約190万人という会員数を公表しており、企業における「個人ユーザー」への認知・興味段階へのアプローチを可能にしています。ブランド認知の拡大、市場全体の教育、大量リードの長期育成を狙う企業にとって、イプロスの会員基盤は大きな魅力です。

両者は一見似ていますが、訴求する対象が異なります。広範な認知拡大を重視するならイプロス、企業とのマッチング強化を狙うならメトリーというような棲み分けが見えてきます。

国内中心の『イプロス』 vs グローバル展開の『メトリー』

次に、両者の事業戦略の違いを見ていきましょう。

イプロスの強みは、国内市場への深い理解です。例えば、都道府県や市町村レベルまで細分化された企業検索機能により、地域に根差した企業や近隣エリアの企業を探すことができます。納期を重視する企業にとっても、有用な機能といえるでしょう。

「海外企業」のカテゴリも設けられていますが、主に東アジアを中心に、ハンガリーやリトアニアなどの企業を国内企業に紹介することを目的としています。あくまでも日本国内のユーザーが海外企業と接点を持つための補助的な仕組みです。

対照的に、メトリーはグローバル展開を明確な戦略として打ち出しています。現在、メトリーは日本語に加えて英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・韓国語の5言語に対応し、世界12カ国で利用可能です。これは、日本企業が海外のエンジニアや購買担当者へ効率的にアプローチできるよう支援する仕組みです。

このように、海外企業との向き合い方には大きな違いがあると言えます。

カテゴリ構成

製造業向けのプラットフォームでは、掲載される製品点数が数十万点にのぼります。製品をどのようにグルーピングし、ユーザーが必要な情報にたどり着きやすくするかは、各社共通の大きな課題です。カテゴリ設計は、両プラットフォームのUXを左右する最重要ポイントと言えるでしょう。

両サイトを比較すると、いずれも3〜4階層のカテゴリ構成で、共通する製品群も多く存在します。しかし、その体系や設計思想には明確な違いがあります。

メトリー:用途・分野で整理されたカテゴリ体系

例えば「センサー」という製品分類を見てみると、メトリーでは

電気・電子部品 → センサー

というシンプルな構成で、トップページからわずか1クリックで製品一覧に到達できます。

メトリーは、製品の技術分野や用途に基づいてカテゴリーを設計しています。

たとえば「制御・計測・センシング」「駆動・機械要素・電子制御部品」「電源・エネルギー・熱処理機器」「安全・保護・環境対策」などのグループ分けがその特徴です。

一方、より汎用的な部品やサービスは「電気・電子部品」「構造部品・締結要素」「ソフトウェア・ネットワーク」「サービス」としてまとめられています。

全体的に、目的別・用途別に製品を探しやすくする構成が採用されています。

イプロス:製品軸と業種軸の二軸構成

イプロスものづくりは、「製品を探す」ためのカテゴリと「企業を探す」ための業種カテゴリの二軸構成を採用しています。

製品カテゴリは「製造している最終製品」に基づく広範な分類で、よく見ると日本標準産業分類(総務省統計局)に近い考え方が採用されています。

- 大分類「E:製造業」

→ 中分類(例):

金属製品製造業(25)

一般機械器具製造業(26)

電気機械器具製造業(27)

情報通信機械器具製造業(28)

輸送用機械器具製造業(29)

日本標準産業分類では、製造している最終製品の種類を基準に分類します。

例えば「ねじメーカー」は「金属製品製造業」、「ロボットメーカー」は「一般機械器具製造業」に該当します。

しかし、これではユーザーが目的の製品にたどり着きにくいため、イプロスでは「最終製品がどの部位・工程で使われるか」という観点からカテゴリを再設計しています。

その結果、最上位カテゴリ数は16個と比較的少ないながらも、製造業全体を幅広く網羅する包括的な枠組みを提供しています。

ただし、『ねじ』は『機械部品』カテゴリー下、『センサー』は『電子部品・モジュール』配下にあるため、階層が深くなり探しづらいという課題もあります。

例えば「センサー」という製品の分類を見てもイプロスものづくりの場合は、

電子部品・モジュール→電子部品→センサー

というカテゴリ構成になっており、3クリックしないと製品一覧に辿り着けません。

サービスカテゴリの違い

「サービス」カテゴリを見ると、両者の違いがより明確です。

イプロスの「業務支援サービス」では、「コンサルタント」「レンタル」「リース」「人材派遣・紹介サービス」「翻訳・通訳」「印刷・出版」「カタログ・マニュアル作成」など、製造業以外も含む幅広い業種を網羅しています。

一方、メトリーの「サービス」カテゴリには「クロムメッキ加工」「アルミ切削加工」「試験サービス」「塗装サービス」など、製造業プロセスに直結する専門サービスが中心に掲載されています。

このように、イプロスは製造業全体を網羅的にカバーし、企業・製品情報を幅広く提供するプラットフォームです。

対してメトリーは、産業用製品メーカーや特定分野の加工・試験サービスなど、製造プロセスに直結した専門領域に焦点を当てている点が特徴です。

両者のカテゴリー構成からも、プラットフォーム戦略の方向性の違いが明確に読み取れます。

商材の見せ方、UI/UXの違い

製品や商材の見せ方、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザー体験)にも、両プラットフォームの設計思想の違いがはっきりと表れています。

イプロスは、企業が登録した商材情報をそのまま掲載するシンプルな構成です。ランキング機能は「週間閲覧数ランキング」のみで、特定のページにアクセスしないと確認できません。

サイト設計の目的は、「まずイプロスに来訪してもらい、カタログをダウンロードしてもらう」あるいは「Webフォームから問い合わせをしてもらう」という流れにあります。

そのため、CTA(行動喚起)はこれらの行動を促す設計になっています。

一方、メトリーは「マッチングを促進する」という明確な目的で設計されています。

返答が早い企業をランキング形式で目立つ位置に表示し、見積依頼ボタンも強調されたデザインになっています。

メトリーの想定するユーザー行動は、最初から「見積依頼」や「製品への直接問い合わせ」を行うことであり、カタログを集めて比較検討するプロセスよりも、スピード感のある商談開始を重視しています。

このように、イプロスは情報収集・検討段階のユーザーを想定しているのに対し、メトリーはすぐに見積が必要で、取引を開始したいユーザーを対象に設計されています。

両者のUI/UXには、ターゲットとする来訪者層と促したい行動の違いが明確に反映されていると言えるでしょう。

DX化やマーケティングへの取組

メトリーは、地域の中小企業をはじめとするモノづくり・製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に推進しています。

具体的には、「新潟県DXパートナー」や「埼玉DXパートナー」に認定されており、単なる情報提供にとどまらず、地域産業のデジタル変革を支援することで、地域経済の活性化に貢献する明確な方針を示しています。

また、メトリーは積極的な広報活動によって認知度向上を図っています。

ビジネスユーザーが多く利用する新幹線の主要駅(東京・名古屋・京都・大阪・横浜など)でデジタルサイネージ広告を展開し、「産業用製品を探すなら」という明快なキャッチコピーでターゲット層へのリーチを強化しています。

加えて、九州・東海・関東エリアでテレビCMを放映するほか、東京ヴェルディ(J1サッカー)やオービックシーガルズ(社会人アメリカンフットボール)、男子ラグビー、ダンスチームなど、視聴率の高いスポーツカテゴリーのスポンサーとしても活動しています。

こうした取り組みは、単なる広告戦略にとどまらず、製造業のDX化と中小企業のマーケティング支援を同時に進めるものであり、自社だけでは広報コストを確保しづらい地方企業にとって大きな支援となっています。

イプロス vs メトリー比較表

これまでの分析を、以下の比較表にまとめました。

| 比較項目 | イプロス | メトリー |

| 最大の特徴 | 国内No.1の会員基盤と知名度 | 産業用製品メーカーに特化 グローバル展開 |

| 会員数/ユーザー数 | 189万人以上 | 会員数は非公表 |

| 掲載企業数 | 約4.7万社(出展企業数) | 8万社以上(掲載基準非公開) |

| 戦略的焦点 | 国内市場の深耕(市町村レベルでの検索機能) | グローバル展開と積極広報(駅サイネージ、CMなど)中小DX化支援 |

| グローバル対応 | 限定的(アジア中心) | 5言語対応、12か国で展開 |

| リードの傾向 | 比較・検討層が中心のリード | 購買意欲が高いリード |

| プラットフォームの見せ方 | 企業が登録した内容を基本そのまま掲載 | カテゴリ毎のランキングや見積依頼ボタン設置でマッチング率を高める工夫 |

まとめ:自社ビジネスにどう役立てるか

この比較からもわかるように、イプロスは「幅広い業界への認知・啓蒙」に強みがあり、メトリーは「購買意欲の高い層とのマッチング促進」にフォーカスしています。

両者は方向性が異なり、リードの質も明確に異なります。したがって、予算に余裕がある場合は、両方のプラットフォームに掲載しておくのが理想です。

- イプロス: 比較検討段階の顧客に対して、業界標準としての認知度向上

- メトリー: 短期的な引き合い増加、国境を越えてニッチ市場を開拓

両方のプラットフォームに出展する場合は、それぞれの想定ターゲットに合わせて掲載する商材や訴求内容を工夫することが重要です。

一方で、予算やリソースの制約がある場合は、自社の集客戦略・取り扱い製品のカテゴリ・想定顧客層を踏まえて、どちらがリード獲得単価に見合う成果を出せるかを慎重に見極めましょう。

以上の分析が最適なプラットフォームを選ぶための道標になれば幸いです。