今年の1月、私の顧客のサイトで、これまで全く上位表示されなかったキーワードが、突然1ページ目に表示にされました。

調べてみたところ、やはり大きなアルゴリズム変動が起きていました。

今回の2025年1月のGoogleのアルゴリズム変更が、一般企業が運営するオウンドメディアやブログサイトにどのような影響があるのか、中小企業が今後とるべき対策について調べてみました。

- 2025年1月Googleアルゴリズム変更

- Google検索品質評価ガイドラインの変化

- Google検索品質評価ガイドライン(Quality Rater Guidelines)とは

- Googleが高く評価するコンテンツとは

- 最低品質のコンテンツの定義

- Google検索品質評価ガイドライン(Quality Rater Guidelines)の注意点

- 中小企業のブログ運営者が対策すべきこと

- コンテンツの見直し・リライト

- サイト改善の優先順位

- まとめ

2025年1月Googleアルゴリズム変更

2025年1月初旬、Google検索結果の順位に大きな変動が発生しました。

特にローカル検索(Googleマップやローカルパック)では、大きな影響が見られたようです。

サイト内容や店舗情報を変更していないのに掲載順位が18位以上も急落したという報告もあります。(ローカルパックとは、「地域名+業種」などで検索した場合に、地図情報の左側に表示される3つのリストのこと)

逆に、ページに何の変更もしなくても、私の顧客は20位以上も順位が上がりました。

2024年末から連続したアルゴリズム変更

ご存知のとおり、Googleは年に何度もアルゴリズム変更を繰り返しています。2024年には7回の主要なアルゴリズム更新を実施したと発表しています。

2024年12月にも、コアアルゴリズムアップデートやスパムアップデートが実施されました。この12月のコアアルゴリズムアップデートは、順位変動が激しく、住宅や健康分野など一部の業界では特に大きな変動があったようです。

ほぼ同じ時期に実施された、スパムアップデートは、低品質コンテンツやAI生成中心のサイトを排除する目的でしたが、全く関係のない正当なサイトの順位が下がっているケースも報告されています。

これらの昨年末のアルゴリズムアップデートの影響が残る中、今回のアルゴリズム変更が行われたことで、1月の順位変動を一層大きくしたと推定されます。

Google検索品質評価ガイドラインの変化

コンテンツを何も変えていないのに順位が下がったり上がったりするのはどういうことなのでしょうか。これは、Googleが2024年からコンテンツの評価基準を大きく変えたことが影響しています。

Google検索品質評価ガイドライン(Quality Rater Guidelines)とは

検索エンジン企業は、独自の内部チームだけでなく、外部の評価者に委託して、さまざまな地域や言語における検索結果の品質を確認しています。

評価者は、提供されたガイドラインに従って、ウェブページやサイトの信頼性、権威性、ユーザビリティなどを評価します。このガイドラインによって、一貫した評価を行うことが可能となりますが、同時に、Googleがどのようなサイトを高く評価するのかという方針が明らかになります。

ですので、コンテンツを作成するライター、企業、ブログ運営者などにとっても、このガイドラインは有益です。自らのコンテンツがどのように評価されるかを理解できるからです。

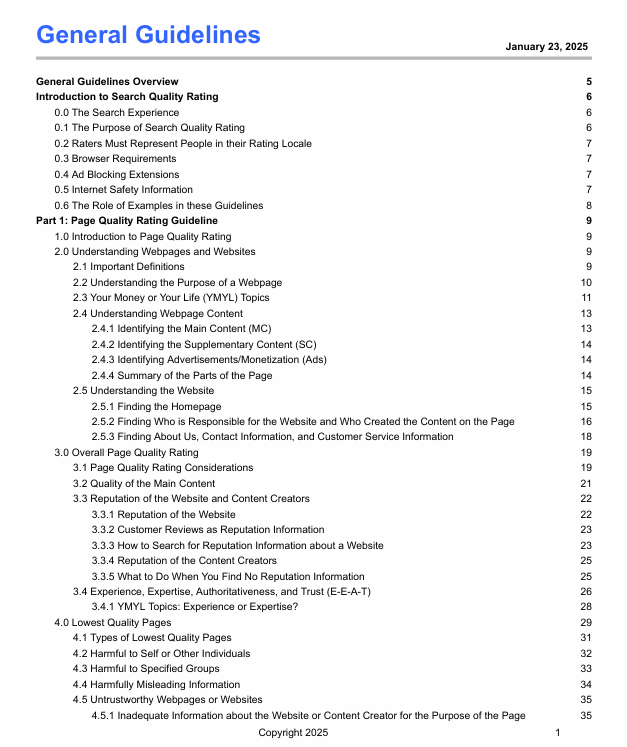

180ページにもわたり、評価者がどのようなコンテンツを高く評価するべきか、どのようなコンテンツを低く評価するべきか、詳細に書かれています。

Google検索品質評価ガイドライン(Quality Rater Guidelines)表紙

Googleが高く評価するコンテンツとは

では、この検索品質評価ガイドライン(Quality Rater Guidelines)では、どのようなコンテンツが高く評価されるべき、とされているのでしょうか?大事な基準を要約すると以下のようになります。

①ユーザニーズに応えているか

検索するユーザーの意図を理解し、その意図に応える内容になっているか。いわゆる「Needs Met(ニーズメット)」と呼ばれるもので、検索結果がユーザーのニーズをどの程度満たしているかを評価します。

例えば、銀行や保険会社のサイトでは、必ず口座開設手続きに関するFAQがあります。そこで、口座開設までの手順がはっきりわかりやすく図等で示されており、専門家による確認が入った内容であれば、特に高品質なページと見なされるでしょう。

②専門性・権威性の明示

ウェブサイトやコンテンツ作成者の評判、経験、専門知識、権威性、信頼性(E-E-A-T)を考慮します。コンテンツの執筆者や出典が、信頼がおけることを示す必要があります。記事の末尾に著者の経歴や資格を明記したり、内容に関して権威ある情報源(学術論文や公式データ等)を引用することが有効になってきます。

③信頼性・透明性

記事の文中で適切なサイトや公的な情報源に対してリンクを貼ったりすることは、コンテンツの信頼性を高めるために有効です。

最新情報しか意味がないような検索キーワード等の場合は、内容の正確さや新しさが信頼性に影響することもあり得ます。あまりにも古い情報を放置すると誤情報となってしまい評価が下がる可能性があります。

④オリジナリティと付加価値

他のページと類似度が低く、独自の調査データや自社の経験に基づく洞察など、経験に基づいた記事やコンテンツは高く評価されます。例えば、企業内の独自調査、アンケート、自社の商品・サービス利用者から得たフィードバック、導入成功事例などです。

⑤網羅性と適切なボリューム

ガイドラインでは「フィラーコンテンツ」とはフィラー(埋め草)が多い冗長なコンテンツという意味で避けるべきだとされています。

記事を書く上でも、ユーザーの疑問を解決するために端的に結論を述べ、必要十分な範囲で網羅的に書く必要があります。記事の前文が意味もなく冗長だったり、最後まで読んでも結論がわからないような記事も低評価になります。

最低品質のコンテンツの定義

では、逆に品質が低いとはどのようなぺージを指すのでしょうか。

①不十分なE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)

コンテンツが信頼できない、専門性が欠けている、内容が誤っていたり、信頼できない情報を提供している等の場合です。特に、YMYL(Your Money Your Life)関連のサイトで、コンテンツが誤解を招くことや、正確性が欠けていると非常に危険です。医療情報が誤っていた場合、それによってユーザーの健康に害を及ぼす可能性があります。

②内容の薄さや独自性の欠如

内容があまりにも短い、または他のサイトからコピーしただけのような内容は、生成AIが自動で大量に生成したコンテンツは低品質と見なされます。

③広告やスパムが多い

ページに広告が大量に掲載されており、主となるコンテンツを邪魔している場合。また、スパム的なコンテンツが多く、ユーザー体験を損なうものも含まれます。

④ユーザーのニーズを無視

ユーザーが求めている情報を提供していないページ。目的やニーズに対して全く関連性のない情報が掲載されていたり、特定の製品についての詳細を求めているのに、全く異なる内容が扱われているページなどです

このような情報は最低品質と評価されます。最低品質ページがあまりにも多いと、ページ単位のみならずサイト全体の評価が低くなる可能性があります。

Google検索品質評価ガイドライン(Quality Rater Guidelines)の注意点

では、高品質のページをこれから作っていけばよいのか、というと話はそれほど単純ではありません。

Googleの方で、コンテンツ評価のガイドラインを変えたわけですので、これまで作ってきたコンテンツは新しい評価基準に合っているのか、ということについて、再度見直す必要が出てきます。

というのは、この検索品質評価ガイドラインによると、評価の低いページがあまりに多いと、ウェブサイト全体の評価が低くなってしまいます。

特にYMYL(Your Money or Your Life)領域に関する医療、健康、金融関係のページは、ユーザーの健康や財務状況に直接影響を与えるため、厳格に評価されます。

これまで、ページ表示速度や、ユーザー体験(UX)もSEOでは検索結果の順位を左右する重要な要素と言われてきましたが、この検索品質評価ガイドラインでは、具体的なUI/UXや表示速度に関する基準はあまり詳しく説明されていません。

検索品質評価ガイドラインでは、サイトのフレッシュネスについても言及されています。特に、「古い」コンテンツがどう評価されるは重要な要素として扱われています。

明らかに最新の情報が求められる検索キーワードについては、そのような検索に対しては最新または更新されたコンテンツのみが高い評価を得るべきであるとされています。(例 「2025年 確定申告」「最新 コロナ 症状」)しかし、それ以外のキーワードによっては、ページの新しさはあまり重視されないこともあります。ですから、優れた質を持つ「古い」ページでも高評価を得る可能性はあります。(例:「スプーフィング攻撃とは」)

このように、検索エンジン側が最も気にしてるのは、「ユーザーのニーズに応えているか」すなわち「Needs Met」であることがよくわかります。

記事を作るにあたっては、単にキーワードをちりばめて文章を書くのではなく、「ユーザーが本当に求めている情報は何か」を起点にコンテンツを作成することが重要になってきます。

中小企業のブログ運営者が対策すべきこと

では、ブログを運営している企業としては、どのように対策していけばよいのでしょうか。

意味のない記事を大量に生成した大規模サイトの評価が下がり、独自性のある記事コンテンツが評価されるわけですから、企業規模に関係なく、独自性やオリジナリティを打ち出すことができれば、上位表示が狙えます。独自コンテンツを持つ中小企業にとってはチャンスと言えるでしょう。

SEOという観点から、やるべきことは沢山ありますが、これまでのコンテンツの評価基準が変わってしまったのですから、再度コンテンツを見直す必要があります。

コンテンツの見直し・リライト

これまでサイトを継続して運用してきた実績があったり、企業ドメインで運営していて信頼性が確保できているのであれば、コンテンツのリライトというのは非常に有効な手段です。

では、どのような観点で既存のコンテンツを見直していけば良いでしょうか。

1)低品質コンテンツの整理

過去に書いた記事で内容の薄い記事、閲覧数が極端に少ない記事を見直しましょう。競合他社と比べて、類似性が高く質が低いと見なされそうなページは削除・統合し、残す記事には最新情報を追加し、リライトすることをお勧めします。

質の低いページを放置するとサイト全体の評価を下げかねないため、思い切った改善が必要です。

2)コンテンツ強化

アクセスがあるのに掲載順位が落ちてきた記事は、リライトします。リライトにあたっては、次の諸点に注意します。

①E-E-A-Tを意識する

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の略です。

自社分野に特化した専門性の深い内容の記事を増やし、記事ごとに執筆者のプロフィールや実績を掲載しましょう。資格や肩書きを持つ社員や専門家が執筆または監修した記事であることを明示します。体験や経験、事例は生成AIでは書けないので、高く評価されます。

製品の特長や効果を掲載する際も、大袈裟に誇張せず、数字を使って客観的に事実を記述し、その根拠を示します。ページ内部で関連企業や公的機関へのリンクを張って信頼性が高い内容であることを明示します。

②ユーザーファースト

キーワードありきではなく、ユーザーの課題解決を起点にコンテンツを企画します。検索意図を調査し、「訪問するユーザーは何を知りたいのか」「どんな情報があれば満足するか」を考えて記事を制作します。

Q&A形式でユーザーの疑問に直接答えたり、顧客事例を紹介してユーザー視点から価値ある情報を提供すると効果的です。

③コンテンツの独自性・付加価値

課題解決に役立つ内容であることと同時に、独自性があることも重要なポイントです。他社記事の要約ではない独自の調査結果、自社ユーザーのアンケート、開発秘話、現場の経験談などオリジナル要素を盛り込んでください。

特に最近はAIで定型的な文章を生成することも容易なため、手間をかけても独自性のあるコンテンツが差別化につながります。

サイト改善の優先順位

SEO対策と言っても、内部対策や外部からの被リンク対策、表示速度改善とやることは山ほどあります。

しかしコンテンツの評価基準が変わったわけですから、少しづつでもコンテンツの内容を見直すことに着手すべきでしょう。

ページ表示速度の改善やUXの改善は、これまで全く実行できていなかった企業にとっては有効な策かもしれませんが、すでにある程度の評価を得ている企業ブログの場合は、それほど大きな影響があるポイントではないと思います。モバイルフレンドリーについても同様です。

もう一つ、信頼性を高める目的で企業のオウンドメディアがやるべき施策は、SNSとYouTubeでしょう。

情報発信でコツコツと信頼性を高めるという意味で、SNSは非常に役立つメディアです。継続的に情報発信を行うSNSからリンクがあることは、企業の透明性や信頼性に大きく貢献します。

YouTubeの動画なども全く同じ理由です。業界で権威と言われる人物や有名人等との対談、インタビュー動画等があり、そこから企業ページにリンクが張られていると、権威性、信頼性向上にも大いに役立ちます。

まとめ

従来のSEO対策というのは、検索エンジンからキーワードでの流入を獲得するという意味だけでとらえられてきました。

しかし、生成AI時代のSEO対策は、その会社が運営しているサイトは信用できるのかという観点で評価されるようになります。

コンテンツ評価の変更は、それほど頻繁にあるものではありません。検索スパムがここまで増えてきたため、E-E-A-Tを軸とした評価方針今後も長く続くと思います。

従来型のSEO対策を売り込んでくるマーケティング業者も、いまだに数多くいます。最新のSEO動向を押さえるようにしてください。

B2B中小企業マーケティングにお役立ちメルマガを発行しています。ご登録はこちら

[参考資料]