前回は、BtoB企業でもブランディングは大切だという理由をご説明してきました。

今回はBtoB企業のブランディングの事例をご紹介します。

BtoB企業でブランディングに注力している企業はまだ少ないです。

同業他社がどうやってやっているかということは大いに参考になると思います。

一口にBtoBと言っても事業規模から業種は様々です。SaaSやIT系企業もBtoBです。ここでは、そういった無形商材を扱う企業ではなく、製造系メーカー、有形商材を扱っている会社、ニッチな製品を扱っている企業の事例を拾ってみました。

- 東海バネ工業:「ばね探訪」

- 東海バネ工業株式会社とは

- バネ探訪

- ヤンマーアグリ:ヤンマーアグリジャパンオンラインEXPO、営農PLUS

- ヤンマーアグリ株式会社とは

- ヤンマーアグリジャパンオンラインEXPO

- 営農情報営農PLUS

- 花岡車輌:HANAOKA products

- 花岡車輌株式会社とは

- メーカーの正当なリブランディング

- HANAOKA products

- BtoBブランディングの成功要因

- 顧客志向

- 物語・ストーリー

- ホームページの戦略的使い分け。

- 息の長い取り組み

- まとめ

東海バネ工業:「ばね探訪」

東海バネ工業株式会社とは

各種の機械部品から工場設備まで、目に見えないところで役に立っているバネという製品を製造しているバネ専業メーカーです。

完全受注単品生産にこだわり、お客様の要望に完全受注で対応します。

創業は1934年(昭和9年)で社員数93名。大阪の会社で、兵庫県豊岡市に工場があります。

企業のホームページはこちらです。

製品紹介や技術情報、導入事例は企業ページで扱っています。

ばね探訪

このサイトが始まったのは、2008年です。

企業ホームページとは違って、こちらは「モノづくり現場を知ってもらう」がテーマです。

主なサイトのコンテンツは2つで、東海バネ工業のバネが活躍するお客様の訪問インタビューである「ばね探訪レポート」と、東海バネ工業の現場社員が日々の出来事を紹介する「あんなこんなニュース」です。

「ばね探訪レポート」は2008年当初からの企画で、プロのライターの方が東海バネ工業のお客様を訪問し、インタビューレポートを書いています。

連載形式で1社あたり1〜4話で記事の内容が深堀りされていて、技術的なテーマだけでなく取引先の苦労話や挫折から立ち直った話等、読み物風に工夫された記事に仕上がっています。

この企画は今でも続いていて、毎年1社ずつ東海バネの取引先のレポートがコツコツと追加されています。

この「ばね探訪」には、自社製品であるバネの話はほとんど出てきません。取引先の事業やビジネスにフォーカスしていて、東海バネ工業が納品したバネとは全くない関係のない話がほとんどです。あくまで取引先が主役の記事なのです。

自社のことを好意的に書いてくれるのであれば、取引先の方も東海バネの記事に言及するこも多くなるでしょう。

インタビューをして記事にできるというのも、その取引先との信頼関係があってこその話です。

顧客の導入事例はよくありますが、自社の取引先に徹底的にフォーカスし、ここまで自社製品のことを書くのを控え、大手の取引先とお付き合いがあるということを見せているという意味で、東海バネ工業の信頼獲得に貢献してます。

ヤンマーアグリ:ヤンマーアグリジャパンオンラインEXPO、営農PLUS

ヤンマーアグリ株式会社とは

ヤンマーは、1912年(大正元年)に大阪で創業。1933年(昭和8年)に世界で初めてディーゼルエンジンの小型実用化に成功した産業機械メーカーです。現在では全世界で従業員は2万人、海外に71社の現地法人、グループ全社では93社を抱える企業です。

コンバインや田植機など、農業機械を扱う会社としての認知が高い会社ですが、今や漁船、プレジャーボート、建設機械まで多様な製品を扱っています。

その中でヤンマーアグリ株式会社は、農業という中核的事業を担う事業会社です。

1990年から「持続可能な農業のかたち」について考えるために「ヤンマー学生懸賞論文・作文」を行うなど、社会貢献的な活動も行っています。

ヤンマーアグリジャパンオンラインEXPO

産業機械なので、営業や販売は、展示会による営業が中心でしたが、コロナ禍により、リアル展示会は軒並み中止になりました。そこでリアル以外の顧客との接点を作る必要に迫られました。

そこで始めたのが、オンライン展示会です。リアルですと年に数日間しか開催できない展示会を、オンラインで24時間365日開催するサイトです。

2020年に始まったこのオンライン展示、毎年続けられています。2024年のサイトはこちらです。

リアルの展示会さながらのクイズや賞品、プレゼントが出たり、その年の新製品の情報や、デモ機の申し込みオンライン商談の申し込みの入り口など楽しいサイトになっています。

このヤンマーアグリジャパンオンラインEXPOから、メルマガ「YANMARAgri-Press」の申し込みができ、顧客との継続的なつながりづくりに役立っています。

営農情報営農PLUS

ヤンマーアグリは、取引先にフォーカスした情報発信も行っています。

もともと紙媒体で半年に一度、全国の農家を対象に、農業に関する旬の情報をお届けする営農情報誌「トンボクロス」という紙媒体を2013年から発行していました。

最新の機械化事例や最先端の経営情報から、土づくり・密苗などの栽培技術にいたるまで農業経営にプラスになる情報を紹介する情報誌です。

このトンボグロスをオンラインに展開した形で「営農情報営農PLUS」というサイトは運営されています。

雑誌を元にしてサイトが作られているので、インタビュー記事が充実しています。

インタビュー先は農業機械を使っている農家の方々ですが、彼らがどのような作物を、どのように耕して育てるのか、どんな工夫をしているのかに焦点をあてた記事になっています。

農業に従事されている方、特にコメ農家にとっては記事内容は有益な情報源で、ヤンマーのイメージアップに役立っています。

花岡車輌:HANAOKA products

こちらは、ブランディングのために特別なメディアやサイトを運営しているわけではありません。

が、インナーブランディングからアウターブランディングを進め、デザインでブランドイメージを好転させた事例です。

花岡車輌株式会社とは

1933年(昭和8年)創業、1942年(昭和17年)会社設立で、創業から70年を経た老舗の台車メーカーです。

1965年に日本で初めて規格量産型の台車「DANDY」を開発し、これは今でもロングセラーブランドになっています。

日本国内に拠点4か所、工場が1か所ですが、社員数は公開されていません。

台車という製品のパイオニア的企業で、創業時の台車から始まり、今では、産業用物流機器、空港用物流機器、福祉介護機器、ロボット/IoT/クラウドサービス、ライフ&インテリアの5つのジャンルの製品を取り扱っています。

創業者は花岡種次郎で、一族で経営を行ってきました。

メーカーの正統なリブランディング

2001年代に入り、安価な海外製品の流入で台車市場も競争が激化。花岡車輌は新機軸を打ち出せず、業績が低迷します。

そこで、2003年に、ユニバーサルデザイン商品の開発に着手します。このころから「デザイン」の力を企業ブランディングに活かすという発想の芽はあったのでしょう。

2010年に現常務取締役 花岡雅氏が入社しますが、この方は元デザイナーで、会社のブランディング構築に大きな役割を果たしました

会社のブランディングはまずインナーブランディングからスタートしました。

「花岡らしさ」というのは何なのか、自社の歴史を調べ、取引先に話を聞き、「自分たちの価値は何か」を考えて突き詰めていきました。

自分たちの強みや価値は何かを見つめ直すところから始めたわけです

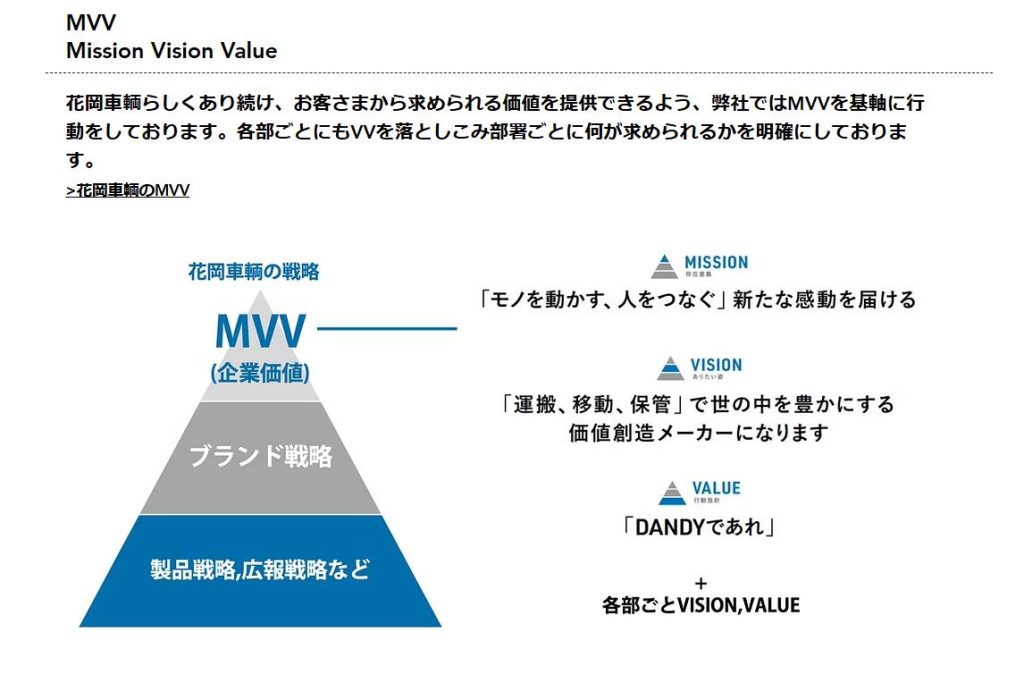

そこで生み出されたミッション、ビジョン、バリューは、『DANDYであれ』

花岡車輌株式会社ホームページより

物を運ぶ道具というシーンにおいても「紳士的に向き合う」「ダンディ」でありたいという価値提案です。

インナーブランディングの次に取り組んだのは、製品そのものではなく、顧客とのタッチポイントでした。

製品をいきなり変えるというのではなく、社員全員の目に見え、かつ顧客の目にも見えるところを1つずつ変えていくという作戦です。

ホームページや名刺、カタログとデザインをリニューアルし、ショールームのリニューアルは2017年です。

現在のホームページはこちらです。

顧客接点のデザインを変えながら、最後にプロダクトのデザイン変更も進めています。

2018年に主力商品のダンディブランドのロゴを変更し、デザイナー監修モデルのダンディXシリーズ発売開始しました。

これが2019年に「グッドデザイン賞」を獲得し、テレビ番組などの美術協力依頼が急増します。

こういった台車というニッチな製品のメーカーには珍しく、テレビやメディアへの美術協力を行っています。

このような活動がアパレル・雑貨のビームスの目に留まり、BtoCのコラボレーション製品が実現。このデザイナー監修の台車ということで話題を呼び、「FLATCART2x4」はビームス店舗で売り切れ続出の大ヒットになります。

今では、自律走行が可能な台車型のロボットや、空港内での位置が一目わかる空港カートなどの屋内外位置管理を可視化できるシステム販売まで行っています。

HANAOKA products

こういったブランドのストーリーとは別に、こちらの会社は製品の検索ができるプロダクトサイトを立ち上げています。

製品を探すというナビゲーションも工夫されていて、価格帯、耐荷重、荷台サイズ等のスペックによって自由にフィルターをかけられるようになっており、探したい製品が一目でわかるようになっています。

製品のプロモーション動画なども全てHANAOKA productsで見れるようになっています。

BtoBブランディングの成功要因

3つのBTOBの製造業のブランディングについて調べてみました。企業規模や主力製品は各々異なりますが、ブランディングの成功ポイントはいくつかあるように思います。

顧客志向

どの会社も自社の製品を使ってくれている会社にフォーカスしています。

顧客志向と言っても顧客のためになる情報や経営情報の提供まで施策は多様です。美術協力という形で取引先のイメージづくりに協力することも行っています。

どの企業も、自社の製品を使ってくれている取引先はどんな企業なのかというところをきちんと紹介しています。

物語・ストーリー

物語仕立て、ストーリー風に語る記事やコンテンツが多いです。やはり何かの物語の方が、人の記憶に残りやすいからでしょう。顧客の物語を丁寧に語れば、それはインタビューの連載記事になります。自社の歴史を丁寧に語ればそれだけでも心に残るブランドストーリーになります。

ホームページの戦略的使い分け

どの会社もホームページを目的によって戦略的に使い分けています。

潜在的な顧客や新規顧客への認知度を上げるためのサイトと、自社の取引先や顕在化した顧客を集めるためのサイトを分けているケースが多いです。

息の長い取り組み

ブランドという価値を築き上げるのに、どの会社も7~8年程かけています。社内広報紙にしろ、社内ショールームのリニューアルにせよ、一度に全て変えようとはしていません。インタビュー記事にしても、毎年作り続けた記事が積み重なって現在のサイトが出来上がっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回はBtoBで、有形商材、特徴のある製品を持っている会社のブランディング事例を集めてみました。

マーケティングの教科書どおりに、ブランディングの芯になるミッション・ビジョン・バリューというのを正面から掲げている企業ばかりではありません。

が、取引先や潜在顧客に向けて「このジャンルの製品なら、あの会社」と名前を思い出してもらうためにいろいろな工夫をしています。

そして最後に、ホームページや動画などメディアのバリエーションこそありますが、驚くほど地道に長くコツコツと自社の認知度を上げるための活動に続けています。

まさに「どこまで続けてゆけるか」がBtoBの企業ブランディングの成否を分けると思いました。

[参考資料]