生成AI(Generative AI)が日々、凄まじいスピードで進化しています。

生成AIの登場によって、SEO(検索エンジン最適化)やコンテンツマーケティングの運用はどのような影響を受けるのでしょうか。

ここでは大規模サイトではなく、比較的小規模なブログ運営者、特にB2B向け企業サイトなどが今後どのような点に注意すべきかについて解説します。

生成AIの普及により流入が大きく減少したサイトがある一方で、専門性の高いコンテンツが再評価される動きも見られ、小規模なB2Bサイトでも工夫次第で流入を増やせるチャンスがあります。

なお、本記事は2025年6月時点で執筆しています。記事作成にあたり、参考資料として挙げた動画を参照しています。生成AIのサービスは今後大きく変化する可能性があるため、その点はご了承ください。

- 生成AIでSEOはどう変わる?基礎知識編

- 生成AIがSEOに与えるインパクトとは

- Googleの生成AI検索とSEOの関係

- 生成AIが参考にするサイト

- 生成AIがSEOに与えるインパクトとは

- 生成AIによる小規模サイトへの影響の実態

- 生成AIで自社に影響はあるか?

- 小規模な企業サイトがあまり影響を受けない理由

- 生成AI検索のシェア

- クエリタイプによる影響度合い

- 専門性のある記事

- 小規模サイトが生成AI時代に成果を上げる具体策

- 生成AI時代にブログ記事を作成する上での注意点

- SEO対策ツールに丸投げは避ける

- 生成AI時代にブログ記事を作成する上での注意点

- 生成AIが書けないジャンルに注力

- クエリの検索意図を再チェック

- まとめ

生成AIでSEOはどう変わる?基礎知識編

生成AIがSEOに与えるインパクトとは

生成AIによってSEOはどう変わったのでしょうか。Googleは検索結果の画面表示を大きく変更しました。

ファーストビューのほとんどが生成AIによる回答(AI Overview)で占められるようになりました。SEOで1位表示されても、ファーストビューの下部に表示されるため、スマートフォンのような画面サイズではファーストビューにすら入りません。

AIが参考にしたサイトは、ファーストビューの右側に表示されるようになりました。

また、今後の大きな流れとして、Googleは2025年のI/OカンファレンスでAI Modeを発表しました。これは従来のキーワード検索から一歩進んだ、対話型で高度なAI検索機能です。

検索とは別のタブを開き、ChatGPTの検索のように会話型で複雑な事柄を検索できるようになります。

このサービスはアメリカでのみ開始されており、日本ではまだ利用できません。

Googleの生成AI検索とSEOの関係

AI OverviewとSEOの表示結果は、同じ検索結果画面で並びますが、この2つは全く異なったロジックと評価方法で情報を集めて表示しています。

| 項目 | AI Overview(生成AI) | 従来型SEO(オーガニック検索) |

| 役割 | 検索意図に対して即時の要約回答を提供 | 最適なウェブページを評価しランキング表示 |

| 表示形式 | AIによる文章生成(要約) | URLとタイトル、スニペットを持つリンクリスト |

| 技術基盤 | 大規模言語モデル(LLM)+強化学習 | Googleのランキングアルゴリズム(例:PageRank、E-E-A-T等) |

| 評価軸 | 検索クエリに応じた文脈的妥当性・網羅性 | コンテンツの品質・信頼性・権威性などの総合スコア |

| 情報ソース | 段落単位 通常のSEO上位ページが使われるケースが多い | 各ページ単位 クロール・評価されてランク付けされる |

共通しているのは、検索意図(クエリの理解)という点です。

従来のSEOは、検索意図に対して最も適切な回答を示しているとGoogleが評価したページを、リンク付きで表示をするという形式でした。

これに対し、生成AIは、AIが学習した範囲で最も適切だと思う文章を即時に要約して回答します。今後リリースされるAIモードも、SEOとは全く異なるロジックで動作します。

生成AIが参考にするサイト

AI Overviewが一番上に来るのであれば、生成AIの画面の右側に出る参考サイトとして表示されれば良いわけです。クリックされないかもしれませんが、ユーザーの目には留まります。

では生成AIを運営するGoogleは、右側に出る参考サイトをどのようにして選んでいるのでしょうか。情報ソースが信頼できるかどうかを重視して選んでいます。従来からGoogleがSEOで重視してきたEEATという評価軸と重なってきます。

実際にさまざまなキーワードで検索しAI Overviewが表示された場合を調べてみると、AIの参考サイトとその下に表示されるSEOのランキングが重なっていることが多いことがわかります。

つまり、SEOで高く評価されたページは、生成AIの回答時にも参考にされているということです。

ただし、SEOで上位表示されていなくても、生成AIの右側に参考ページとして表示されているサイトもあります。

生成AIは、上位表示されていなくても検索意図に合致し、専門性が非常に高いサイトを参考サイトとして取り上げているのです。

生成AIによる小規模サイトへの影響の実態

生成AIで自社に影響はあるか?

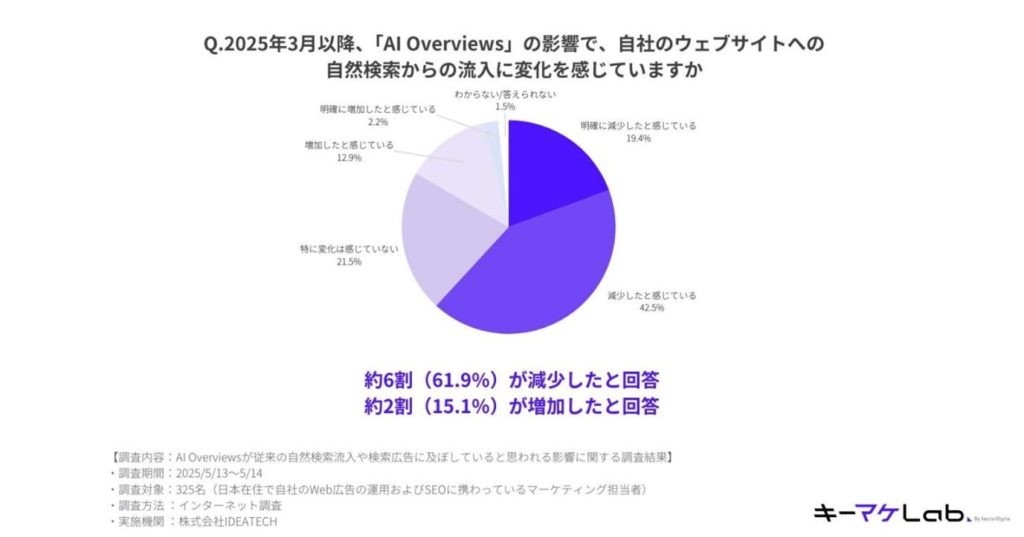

これまでにもGoogleは、検索結果の画面レイアウトを何度も変更してきましたが、今回のAI Overviewのインパクトは大きいです。

生成AIが作成した結果だけで知りたいことがほぼ判ってしまうため、クリックして最終的なサイトに遷移しないユーザーが増え、いわゆるゼロクリック表示が増加し、自社サイトへの流入減少が懸念されているのです。

出典:AI Overviews(AIによる概要)が従来の自然検索流入や

検索広告に及ぼしていると思われる影響に関する調査結果

では、月間PV数が約1万ぐらいの比較的小規模な企業サイトの場合、影響はどれぐらいあるでしょうか。冷静にGA4で分析してみていただきたいと思います。

このAI Overviewは、2025年に入ってから急激に表示回数が増えました。

ですのでAI Overviewの影響が現れるとすると2025年前半です。2025年に入ってから急激に流入が減っているでしょうか。

実は私の見聞きする範囲の企業ブログ等で、AI Overviewの影響で流入が激減したサイトというのはあまり聞きません。

SEOのアルゴリズムの変更によって微妙に下がり傾向ではあるものの急激な減少はみられません。逆に微増傾向が続いているサイトもあります。

小規模な企業サイトであれば、生成AIの影響はそれほど大きくないと考えられます。

小規模な企業サイトがあまり影響を受けない理由

小規模な企業サイトは、生成AIによる影響は少ないのではないかと推定する理由はいくつかあります。

生成AI検索のシェア

2025年時点で、生成AI検索からの流入はどの程度でしょうか。

SEO対策ツールの老舗であるAhrefs社が約35000に上るサイトを調査したところ、AI Chatbotらの流入はわずか0.1%程度で、検索からの流入は43.8%でした。

Google等の検索経由の流入が、まだ圧倒的に高いのです。生成AI経由の流入というのも、GA4で見られるようになりましたが、多くても1~2パーセントではないでしょうか。しかし伸び率は非常に高く、今後はますます増えていくでしょう。

企業内でCoPilotやChatGPTを使って検索している人は、まだ限られていると推定されます。

クエリタイプによる影響度合い

企業向けサイトの場合、もともと流入しているクエリの多くが指名検索(会社名や製品名、型番など)によるものです。

指名検索クエリはAI Overviewの影響を受けにくい傾向があります。

AI Overviewが最も多く表示されているのはインフォメーションクエリであり、指名検索では表示頻度が低いです。

今後、生成AIによる影響の大小はクエリタイプによって異なってくるでしょう。

出典:AI OverviewはSEOにどう影響する?最新調査とAI Modeの衝撃

これはSEO研究チャネルの平氏が検索キーワードを無作為に抽出し、それぞれのキーワードでAI Overviewが表示されるか、されないか、表示された場合、どのようなタイプのクエリかを調査したものです。

生成AIによる影響の大小は、クエリタイプによって異なります。

AI Overviewが最も多く表示されているのは、インフォメーションクエリで、非常に高い出現頻度であることがわかります。逆に指名検索を含むナビゲーショナルクエリでは今のところ、AI Overviewの表示頻度は低いです。生成AIの側としても検索の意図に沿った表示を出すという意味では、指名検索にサマリーを出す意味はほぼありません。

購買に結びつくコマーシャルクエリや行動に結びつくトランザクションクエリでも、AI Overviewが表示されていることがわかります。今後この出現頻度も大きく変わってゆくでしょう。

専門性のある記事

もう一つ、AI Overviewが表示されにくいクエリは、ニッチ分野や専門性の高い分野のクエリです。

この場合は従来通りのSEOの表示となり、上位表示をされた記事への流入は期待できます。

また、仮にAI Overviewで要約が出たとしても、その要約が的外れで、結局自分で検索し直した経験のある方は多いのではないでしょうか。

生成AIによる要約の結果に満足できず、結局自分でSEO検索をするという人は、これからも一定数いると考えられます。

仕事で使う素材を探していたり、ある程度の予備知識を持つ企業担当者を対象にしている企業向けサイトやBtoBサイトの場合は、この傾向は特に強いでしょう。

今後GoogleがAI Modeをリリースした際にどうなるかは不明ですが、BtoBユーザーを対象とする企業ブログ等では、生成AIによる流入激減にはまだ時間がかかると考えられます。

小規模サイトが生成AI時代に成果を上げる具体策

生成AI時代にブログ記事を作成する上での注意点

生成AIを使ってブログの記事を楽に書く方法というのは今いくつも紹介されています。そのためのプロンプトを販売しているサイトさえあります。

多くのCMSやマーケティングオートメーションのツールの中にも生成AIを組み込んだものが出てきています。

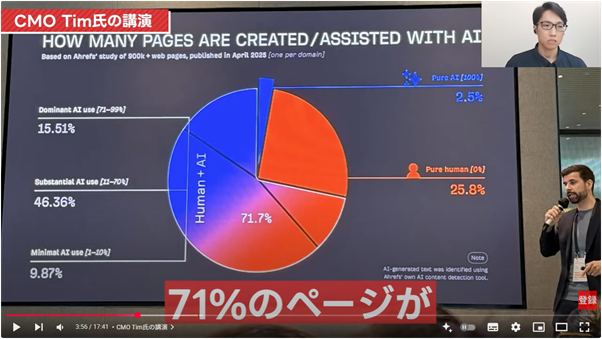

実際のところ生成AIは、ブログの記事作成にどれぐらい活用されているのでしょうか。

既に多くのマーケターは、ブログ記事作成にAIを活用しています。

出典:SEOはAIで変わるのか!?Ahrefs Evolveの衝撃レポート動画より抜粋

Ahref社が90万ページ以上のコンテンツを調査したところ、71%が人間とAIの共作コンテンツであり、純粋に人間だけで書かれたコンテンツは25%しかありませんでした。

この結果から、生成AIを使ってブログ記事を書くこと自体は、ほとんど差別化要因にはなりません。

本当に差別化のポイントになるのは、Googleが指摘するように、生成AIを使ってどれぐらいユーザーの役に立つ記事が作れるかというところです。

SEO対策ツールに丸投げは避ける

別のブログでも書きましたが、SEO対策ツールでAIを使って機能を組み込んだものは、上位表示をされている記事構成を自動で収集し、構成案やキーワードを提案するものが多いです。

これらのツールに頼りすぎると、作成した記事が、意図せず既存の上位記事と似通ってしまう傾向があります。

このようにして作られた記事は、生成AIから見た時には類似性が高く、あまり参考にはなりません。

構成案の作成・キーワード抽出・下書きにAIを活用するのは全く問題ありませんが、プロンプトで出力されたものをベースにして、どこまで深堀したコンテンツを書けるかが差別化ポイントになります。

生成AIが書けないジャンルに注力

①体験価値・経験価値

ChatGPTをはじめ、多様な生成AIが既にリリースされていますが、これらの生成AIが持っている知識は、過去に蓄積された知識を基に要約しているというところは共通しています。今後、Googleが発表するAI Modeも同じだと思います。

生成AIは、まだリアルの世界で自律的に活動できないので、自ら体験して発信することはできません。

逆に言えば、現場の声、導入の事例、お客様のコメントなどの「体験価値」は生成AIが作ることはできないものです。こういったところに今後注力していくべきだと思います。

特定の背景や文脈において、ある製品がどんな問題を解決できたのかという実際の事例は大きな価値があります。こういった事例を顧客の声で語らせるという記事は、SEO対策だけでなく、生成AIの時代にも有益なものになるでしょう。

②高度な専門性

専門性の高い記事や、独自性の高い記事、明確なエビデンスや信頼性の高い権威筋からの情報は価値があります。

B2B向けの企業サイトの最終目的は、認知度向上とリードの獲得です。

自社で蓄積してきたノウハウをどこまでを無料で公開するかというのは検討すべき点ではありますが、業界でよく使われる図表やチャート、データシート等は、自社が専門性を有しているということを生成AIにわからせるための大きな武器になります。

クエリの検索意図を再チェック

先程、AI Overviewの影響は、クエリによってかなり異なるとご説明しました。

どのようなクエリで、自社への流入で影響を受けているのか再度確認しましょう。

そして影響を受けていないクエリで、今後流入を獲得できる可能性があるクエリがあるか、再度確認をする必要があります。

クエリの背後にある「検索の意図」を考えて、リライトできる記事があれば修正しましょう。

例えば「LED 交換」というクエリがあります。

この検索クエリはトランザクショナルなキーワードで、今のところAI Overviewは表示されず、代わりにリスティング広告が多数表示されていました。

ここで、このクエリを入力する人を想像してみると、

- 家庭でLEDの照明器具を交換したい人

- 法人で工場全体のLEDの交換検討している人

- DIYが得意でLED交換のやり方を調べている人

など、さまざまなパターンが考えられます。

このように、検索意図を考慮し、想定するユーザーごとに記事の内容や構成、タイトルを工夫することが重要です。ペルソナの精度を上げてから記事を書かないといけないという理由はこういうところです。

以上述べてきたように、専門性・独自性が高い小規模なサイトにとっては、今後は大きなチャンスがあると思います。もともと対象者を絞り込んでコンテンツを作っていますから、検索意図に沿った、丁寧な説明や解説を心がけましょう。

信頼でき、かつ重要なエビデンスがあるサイトは、生成AIにも取り上げられる可能性が高まります。

AIが自社サイトの情報を、正解であるかのように引用してくれれば、認知度向上に大きく貢献します。

そのためには専門的な知識と、実例・失敗談・導入事例といった生成AIが持ち得ない信頼のおける一次情報が価値を持つことになります。ページ数やサイトの規模ではSEOに勝てなかったニッチなジャンルのサイトが評価される可能性出て来ました。

自社の持つ専門知識・業界ノウハウが武器になることは間違いありません

まとめ:生成AI時代に向けて

SEOの集客ルールは大きく変わりました。20年に一度のゲームチェンジが起きています。元のルールに戻ることはありません。SEOという言葉自体もすぐに使われなくなると思います。

今後は、ウェブで集客するための作戦も、AI時代のルールに合わせて変えていく必要があります。

生成AIに信頼されて紹介されるには、信頼性、独自性や現場感覚、体験や経験価値がものを言います。小規模であっても、高い専門性を持つ企業サイトにとって、生成AIは「脅威」であると同時に「好機」にもなると思います。

生成AIと賢く付き合いながら、自社のUSP、専門性をどのように訴求していくか、Webだけにとどまらずリアルでの戦略も含めて見直しが必要になってきています。

[参考資料]SEOはAIで変わるのか!?Ahrefs Evolveの衝撃レポート