生成AIでプレゼン資料が一瞬でできると聞いているけど、本当か?と思っていらっしゃる方も多いと思います。

そんな方に向けて、今回は私の失敗談も含めた経験をご紹介したいと思います。

「秀逸なプレゼン資料」を効率よく作成する流れをご説明しています。

特にパワポで「書く」「体裁を整える」部分の作業は、もう数分で生成AIがやってくれました。

プレゼンは、本人の予想を超える大好評で終わりました。

しかし、上手く言った点ばかりではありません。結局解決しなかった問題もあります。

ここでは、自分の経験を振り返り、生成AIを使ったプレゼン資料作成の大まかな流れや課題、成功要因についてご説明したいと思います。

皆様の今後のAI活用の参考になればと思います。なおこの記事は2025年夏時点のものです。

- 生成AIを使ったら勝手にプレゼン資料が出来上がってきた

- プレゼン資料を作った背景

- ChatGPT×Notebook×Geminiを使ったプレゼン作成プロセス

- Geminiの出力結果

- 作成後の困ったこと

- まとめ

- Geminiでなぜこれができたのか?

- 2025年 Google I/Oの新機能

- GeminiとNotebookLMとの連携

- まとめ:仕事のやり方が変わる

- 生成AI時代のレポート作成

生成AIを使ったら勝手にプレゼン資料が出来上がってきた

プレゼン資料を作った背景

生成AIを使ってプレゼン資料を作成した目的ですが、ある勉強会に参加しており、3日後にプレゼンをする必要がありました。

とにかく何か作らないといけない。そこで、生成AIを使えば簡単にプレゼン資料ができるらしい、ということだったので、挑戦してみることにしました。

ですから、これは人生初の生成AIでのプレゼン作成体験です。事前に動画を見るとか、本を読むとかはしませんでした。

生成AIの利用は慣れているほうかもしれません。2023年頃からで、ほぼ毎日ChatGPTを利用し、たまにPerplexityを使っている感じです。

ChatGPT×Notebook×Geminiを使ったプレゼン作成

GoogleのNotebookLMは、それほど利用歴は長くありません。ただ、限定した資料の中から効率的に情報収集してくれる、というわけで今回はNotebookLMを使うことだけは決めました。

最初に行ったのは資料集めです。ChatGPTとやり取りを繰り返し、レポートの素材になりそうなドキュメントやURLを集めました。

その中で、使えそうなものを集め、NotebookLMのソースにアップロードしました。

要約がチャット欄に表示されました。右側の操作メニューを触っているとマインドマップまで作れそうだったので、ポチっと押してみました。すると勝手にマインドマップが出来てしまいました。これは感動しました。

NotebookLMで何度かチャットを繰り返しましたが、イメージどおりのプレゼン構成が出来上がらなかったので、結局自分で出力結果をコピペして、余分な枝葉を省き、プレゼン構成を作成しました。

それをNotebookLMのチャットに再度張り付け、NotebookLMのStudioでレポートから概要説明資料を選択しました。

これでパワポの案を作らずに済めばラッキーくらいに思っていました。最終的に人間が手直しをするのは当然だと考えていました。

Geminiの出力結果

実行した結果は、こちらです。

「え?こんな立派なものができてくるの?」というのが正直な感想でした。

人が編集作業に関わったのは、構成を考える部分だけです。

その後は1文字も入力しないで、こんなに美しいプレゼンができ上がってきました。

完全にHTMLソースで、クリックするとインタラクティブにページが変わります。

グラフも表も可視化してインタラクティブになっており、どこからこんなグラフが作成されたのか、立派すぎて確認作業のほうに時間を要しました。

残念ながら、やはり確認は必要です。

作成してくれたグラフの一部は数字が違っていました。修正依頼をしたところ、すぐにGeminiがグラフ修正を完了してくれました。

この立派なレポートの出力に要した時間は、わずか数分でした。

人がこれだけのインタラクティブ形式のものを作ろうと思うと、1週間はかかると思います。

パワーポイントのスライド形式であったとしても、グラフ作成等で時間がかかり、やはり丸1日はかかると思います。

このレポートを作るのに使った時間ですが、ChatGPTでの素材集めからNotebookLMへ情報整理、Geminiでのレポート作成とその後の確認作業まで含めて4~5時間だったと思います。

レポートは数分で出来上がってはきますが、その前の資料収集と、その後の確認作業等は必要です。

作成後の困ったこと

こんな立派なものが出来たので欲が出てきました。

どうせなら自分で作成したマインドマップ画像も、プレゼンの中に挿入したいと考え、Geminiにそのように依頼しましたが、まったく画像は表示されません。

ソースファイルを見てみましたが、画像をどこにアップロードすれば表示されるのかは最後までわかりませんでした。

また、この立派なプレゼン資料がどこに格納されていて、いつまでGoogleが置いておいてくれるのかも不明でした。GoogleDriveの中にあるのかと思って調べてみましたが見当たりません。

いつ削除されるかわからないので、HTMLソースはダウンロードしておきました。

もう1つ困ったことは、後日このやり方で別のデータソースでこのやり方を再現してみましたが、上手くゆきませんでした。データソースの種類や分量によるのか、なぜ上手く行かなかったのかは不明です。自分がやったことが別のデータでは再現できない。

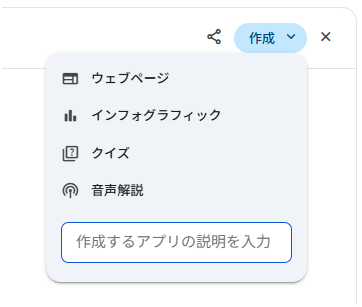

【2025年8月20日追記】再現するやり方はやっと、わかりました。NotebookLMで上手く行かなかったら、GeminiからCanvasを押下げ。Gemini経由でプレゼン構成を一度Canvas上に読み込ませてから、右上の「作成」ボタンからウェブページかインフォグラフィックを選択。本当に美しい資料を作ってくれます。事前にプレゼンの構成をカッチリ詰めておくことがコツ。ただし、出来上がった後にポワポのように手を入れることができないのが不便。

まとめ

生成AIでプレゼン資料は本当に一瞬でできました。しかもプレゼン資料の「下書きレベル」ではなく、想像以上のものを作成してくれました。

これからプレゼンを作るときは、きっとこの方法でやると思います。時間を節約しながら、質の高いものができるからです。

とはいえ、データによって上手くいったりいかなかったりでまだまだGeminiは奥が深そうです。

Geminiでなぜこれができたのか?

このプレゼンを行ったところ、プレゼンをどうやって作ったのか、という点に質問が集中しました。

そこで、なぜこのプレゼン資料が、こんなに立派にできあがったのか、について調べてみました。

特に、この図がどうして出力されたのか、不思議でなりませんでした。

というのは、この図のもとになった資料をアップロードしたのはNotebookLMであり、Geminiにはアップロードしていなかったからです。

2025年 Google I/Oの新機能

そこで、Google I/Oで最新機能を調べてみました。

2025年のGoogle I/Oで、Googleは様々な新機能をリリースしています。最もインテリジェントなモデルとして、Gemini 2.5のさらなる強化が発表されていました。

全く知らなかったのですが、Canvasという機能がインタラクティブな作業空間として追加されていました。

イメージとしては、ChatGPTのCanvasと似ています。チャットでやりとりした結果をリアルタイムで変更を反映させて、成果物を出力してくれます。

Googleの場合は、NotebookLMと連携して、ユーザーがアップロードした資料(PDF、ドキュメントなど)をAIが参照し、その情報に基づいてインフォグラフィック、ウェブページ、図表、マインドマップまで作ってくれます。

つまり、Canvasという機能を知らずに使っていたわけで、これは今年リリースされた最新機能でした。

ただし、公式ブログを見ても、NotebookLMとGeminiが連携してるとか明示的なブログは見当たりませんでした。

GeminiとNotebookLMとの連携

ただし、Google I/Oの発表にもあるように、NotebookLMと連携して、NotebookLM内にある既存の資料(PDF、ドキュメントなど)をAIが参照して、その情報に基づいてグラフやウェブページを生成したのだと思います。別の技術ブログでも、そのようなコメントがありました。

「The synergy between Gemini 2.5 Pro and NotebookLM enables practical applications such as creating interactive visualizations, educational content, and strategic planning tools.」

出典:Combining Gemini 2.5 Pro Canvas Mode & NotebookLM for Productivity and Research

「NotebookLM uses similar underlying models to analyze your uploaded sources, summarize materials, and generate study guides, FAQs, or outlines based on your content.」

出典:Google Gemini and NotebookLM

まとめ:仕事のやり方が変わる

今回の作業の流れを振り返ると、レポート等の書き方が相当変わると感じます。

細かい仕上げ部分に時間を割く必要がなくなります。

人間以上に美しくまとめてくれるので、見た目を綺麗にすることにこだわる必要はありません。

むしろ時間をかけなくてはいけないのは、最初の素材集めや構成の部分です。

ここで何を書きたいのか、そのための根拠となる資料集めをどうするか。ここをしっかり練ることが、これまで以上に大切になってきます。

Garbage In, Garbage Outで、くだらない素材をインプットしても、綺麗なだけで薄っぺらな資料ができるだけです。

まさに使い方ひとつの機能だと思います。

生成AI時代のレポート作成

自分でテスト的に作ってみたプレゼン資料から、いろいろなことがわかりました。

確かに素晴らしいです。資料やレポートの作り方が根本から変わります。

ChatGPTでも同じCanvasという機能はありますが、Googleの方は、HTMLまで仕上げてくれてビジュアル化してくれるので、今後はこちらの機能を多用してゆくと思います。

しかし、自分では一文字も入力せず作ったプレゼン資料、これは、本当に「自分が作った」と言えるものなのでしょうか?

なぜそのグラフができてきたのか、説明できない箇所がまだあります。

しかも、出力されたものに図表を挿入したり、修正することができません。いわば自分でコントロールできていないわけで、これで「自分で作成した」と言えるのか、甚だ疑問でした。

出来上がってきたものは、生成AIとの協業で出来上がってきたものです。

NotebookLMとGeminiは、「思考するツール」であって、どこまでを自分で行い、どこからを生成AIに任せたのかを把握しないと、「全て自分で作ったプレゼン資料」というのはいささかおこがましいのではないかと感じます。

B2Bマーケで役立ちそうな情報を月1回で配信しております。ご登録はこちらから

[参考資料]Gemini の Deep Researchが添付ファイルに対応・Canvas の大型アップデートでパワポ・資料作成に終焉? 【ジェミニ/ディープリサーチ /Google IO】