毎日ChatGPTの話題が出ない日はありません。

ほぼ毎日、仕事でChatGPTを使っています。

こんな業界にいるのでそれが当たり前だと思っていました。

しかし先日大学時代からの友人と話をする機会がありました。

その時彼女が恥ずかしそうに、「私はまだChatGPTを使ってない」と言いました。

彼女は知的好奇心がとても旺盛な人です。

その彼女がChatGPTを使っていないということに、逆に驚きました。

そこで、2023年10月秋の段階でいったいどれぐらいの人が「生成系AI」を使っているのだろうかと疑問に思い調べてみることにしました。

ChatGPTが世の中に出たのは昨年11月で、まだ1年経っていません。

そして早くもAI失業という言葉が生まれています。

AIで仕事が奪われるということが本当に起きるのかについても、調べてみようと思います。

生成系AI:実際のところどの程度使われてるか?

AI(人口知能)と一口に言っても、多様で幅があります。ここではChatGPTをはじめとする生成系AIについて限定して話を進めます。

日常的に使っている人は約2割?

わずか1年も経っていませんがChatGPTは広く浸透し始めています。

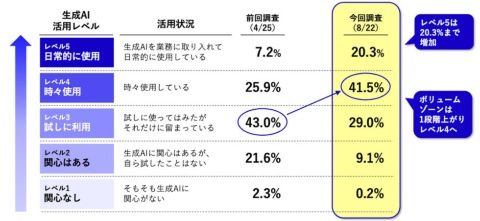

AI(人工知能)スタートアップのエクサウィザーズは2023年4月と8月末の2回、生成AIの活用状況についてのアンケートを行っています。対象は経団連講演セミナー368社518名です。

わずか4か月間の間に、生成AIを業務で日常的に活用する利用者は20%になり、第1回の同7%に比べて13ポイントの大幅増加となっています

今回の調査結果を見ると、「日常的に利用」と「時々利用する」を合わせると60%を超えます。生成系AIを使う人の方が多くなっているということです。

一方関心はあるが試したことがない一度も使っていない人か10%を切りました。

ですので経団連に入っているレベルの会社では、2023年秋の段階でChatGPTを一度も使ったことがないという人の方がむしろ珍しいという状態になりつつあります。

「電力・ガス・運輸等」「建設」これらの業種で日常的に使う層が増えたということが目立ちます。

「卸・小売」、「医療・製薬」は、特に活用が進みレベル5とレベル4の合計が7割以上と最もかつAI活用が進んだ業種と言えます。

これは経団連のセミナーに出席している企業が対象ですので基本的に大企業の活用度合いと言えるでしょう。

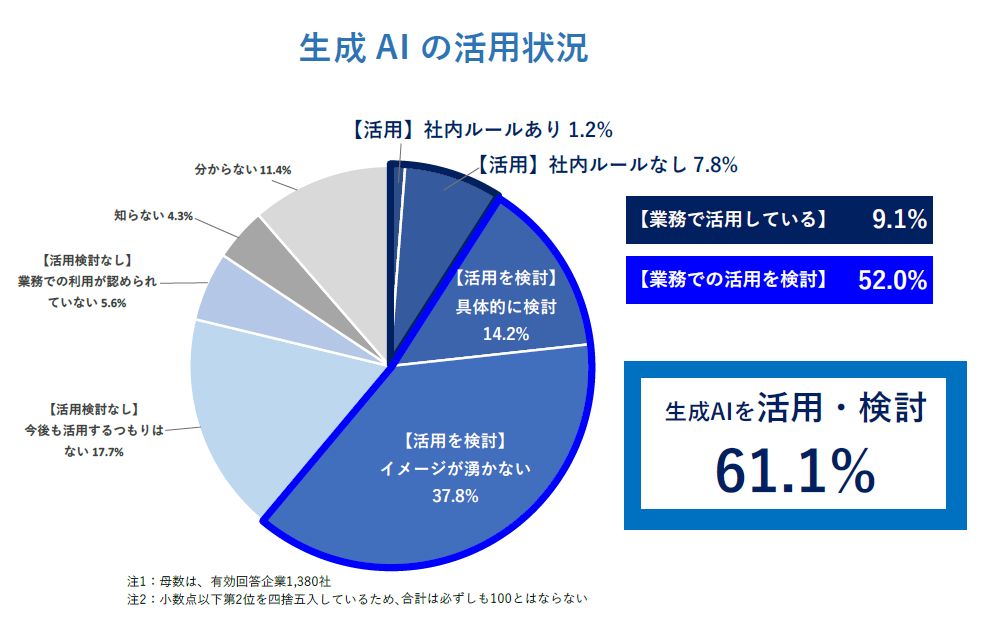

では中小企業も含めてどうなのかというデータですが、こちらは帝国データバンクが調査を行っています。アンケート期間は2023年6月12日~15日、有効回答企業数はインターネット調査で1,380社です。

多様な規模の会社が対象になっているので、世間一般の活用度という意味ではこちらの数字の方がリアリティーがあると思います。

現在すでにChatGPTを使っている会社は9%。この9%のうちAIを使う社内ルールがあると回答した企業はわずか1.2%です。しかし今後活用を検討したいという企業は実に60%に上ります。

しかし、6割を超える会社が今後活用を検討したいと言っていますが、その内の38%に登るグループは具体的な活用のイメージがわかないと回答しています。

日本と海外で利用度の差はあるのか?

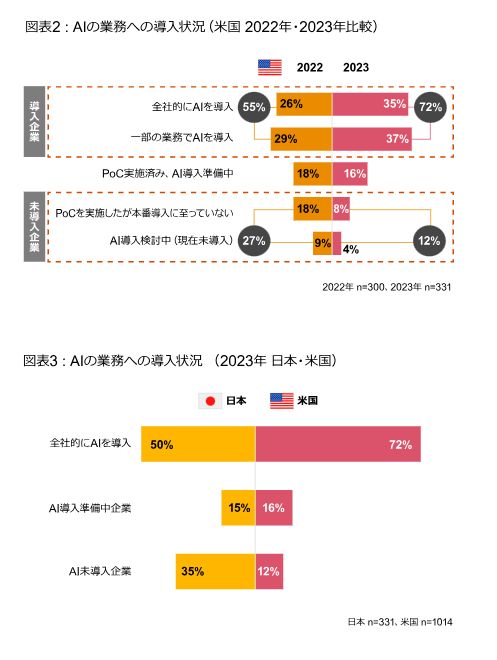

こちらのAI予測調査は、PwCJapanグループが毎年行っている、日米企業を対象にしたAI活用状況に関する大規模調査です。今年で日本では第4回目、米国では第6回目です。

Webアンケートを通じて、売上高500億円以上でAIを導入済み、または導入検討中の企業の部長職以上331名を対象に、2023年3月に実施しました。比較対象となる米国の調査は、Webアンケートを通じて、売上高50億米ドル以上の1,014名の企業幹部に対して同時期に実施しました。

2022年までは日本とアメリカで大きな差はついていませんでした。

ところが2023年になると日米で一気に差がついているような感がいたします。

以上色々な調査結果を見てきましたが、日本においては、概して売り上げが一定規模以上の大手の会社での半数~6割程度は、既に生成系AIを活用しているが、中小企業全も含めた全体で見れば仕事で使っているのは10%にも満たず、これからというところが約6割ということが実態と推定できます。

AI失業のリスクはあり得るのか?

とはいえ日本でも大企業の大半は生成系AIを使い始めており、いずれは世の中全体に生成系AIの利用は広まってゆくでしょう。

その時に私たちの働き方や雇用環境などはどのように変わるのでしょうか。

日本の労働人口の49%は代替可能?

野村総合研究所は、英オックスフォード大学のマイケルA.オズボーン准教授およびカール・ベネディクト・フレイ博士との共同研究により、国内601種類の職業について、それぞれ人工知能やロボット等で代替される確率を試算しました。

この結果、10~20年後に、日本の労働人口の約49%が就いている職業において、それらに代替することが可能との推計結果が得られています。

こんな数字見たら、誰でも不安に思います。自分達の世代はなんとかなっても、自分の孫子の世代になったら、せっかく見つけた仕事もすぐにAIにとって代わられるかもしれないと思ったら、気が気ではないでしょう。

しかしこの研究が発表されたのが2015年とやや古く、しかもChatGPT生成系AIが世に出る前の話です。

また、この調査研究は非常に学術的なもので、具体的な職業の名称を挙げて論じているわけではありません。

労働者と経営幹部の見方の違い

今年の7月にOECDが行った発表によれば、やはり人工知能は労働市場に及ぼす影響は高いだろうと発表しています。

OECDが加盟国のうち7か国の金融業と製造業を対象に調査したところ、労働者の約6割が「AIによる失業を懸念している」と回答しています。

具体的なAI失業というような雇用への悪影響は現時点ではまだ見られていません。

OECDは雇用への影響が少なかった理由について、導入コストや技術者不足を理由に企業側が導入をあまり進めていないためと分析しています。

そして、同じ調査でこのままAIの利用が進めば雇用への悪影響が心配されるので、それぞれの政府が政策面で対策を講じる必要があると勧告しています。

しかし、これは労働者側からの懸念であって、経営幹部は全く違う印象回答をしています。

GoogleWorkspaceの委託を受けてEconomistImpactが実施した調査では、2023年4~5月に4つの地域と7つの業界で合計900人以上の企業幹部を対象に、生成AIのような新興テクノロジーがもたらす新たなフレキシブルワークの時代に対する考えを調査しました。

この調査に参加した幹部の86%は、人間が今後も職場の中心であり続け、AIは補助的な役割を担うと考えています。また84%の幹部は、AIを使う結果、仕事の質が向上すると考えている。

日本はどうかわかりませんが、アメリカの経営層は極めて楽観的な見通しを持っているのと言えるでしょう。

今後の日本においてはむしろメリット?

では日本ではどうなのでしょうか。

先ほどのOECDの勧告の中では、日本ではむしろ生成系AIのによる恩恵の方が大きいという指摘が上がっています。

具体的には、高齢化による労働力不足をAIによって補うことができるということ、また日本ではOECDの他の国に比べて、経営者側と労働者側が話し合うことができる場があり、導入のチャンスが大きいということ、この2点からAIの活用はむしろ労働者側にとって有利に働くのではないかというのがOECDのコメントです。

このように考えるとAIの活用で仕事が一気になくなるということを、それほど心配する必要はないのかもしれません。なぜならばそれよりも、労働力不足の方が深刻化してくるからです。

危機感を持ってAI活用を考えなければいけないのは、どこの国よりも日本なのかもしれません。

生成系AIによって引き起こされる社会の変化

先ほどのデータで社内での生成形AIのルールを決めているのはわずか1.2%という数字を出しました。

生成系AIのデータ活用における著作権の問題はまだ議論をされ始めたばかりで、法律面での整備などまだまだこれからという状況です。

これはどの国も似たような状況で、国によって著作権に対する考え方は異なります。生成系AIが爆発的に普及したのはわずかこの1年弱の間なので、これは当然といえば当然です。

生成AIの利用に関するガイドライン

このような中、人工知能(AI)の研究者や企業でつくる「日本ディープラーニング協会」は1日、対話型AI「ChatGPT」に代表される生成AIの利用に関するガイドラインを公表した。このガイドラインは誰でも無料で使うことができます。

2023年5月公開の初版という位置付けですが、日本ディープラーニング協会は、このガイドラインを技術の進展、業界動向に合わせて柔軟にアップデートして行くとコメントしています。さまざまなご意見、ご感想についても歓迎というオープンな姿勢です。

変化のスピードが早い中、こういった状況に合わせて対応していくというやり方が現実的でしょう。

リスキリングはなぜ必要か

アメリカの経営層は生成系AIの導入についても楽観的でした。

AI人工知能によってルーチンワークは全てAIがやってくれるようになり、人間はより創造的な仕事に集中できる、これは素晴らしく理想的な姿です。

ということは、新しい技術ができたおかげで、同じ職業でも仕事のやり方を変えなければならなくなります。これは、どの職業でも起きうる話です。

また生成系AIを活用した新しい技術によって、仕事のやり方そのものが変わるだけでなく、仕事そのものが消滅するということは大いにありえます。

この数年スーパーのレジで働く人の数は目に見えて減りました。インターネット広告の現場では、既にコピーライティングの仕事は減りつつあります。

人手不足に悩む日本全体にとっては朗報です。しかし、そこで働いていた人はどこに行くのかという個別の問題は、各個人が何とかするしかないのです。

別の業界で働けるように学び直している間は、政府が社会保険で面倒を見るなど、何らかの社会保障の変更も必要になるかもしれません。

こうやって考えていくと今世の中で、やかましく「リスキリング」という言葉が氾濫しているのも頷けるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

それぞれのデータは調査対象に偏りがあったりするので、おおよその傾向という形でとらえていただければよいと思います。が、生成系AIが職場に浸透するにことによって仕事のやり方を変えざるを得なくなるということはおそらく紛れもない事実でしょう。

そしてもう1つ言えることは、これからはずっと勉強し続けなければならないという時代になったのだと思います。

医者の診断や弁護士の仕事もAIで置き換えられるのですから、古きよき昭和の頃のように、一度資格を取ったら一生食べていけるとか、1つのスキルがあれば安泰とかそういったことは、もはや期待できません。

若い人やエンジニアの方が、どんなスキルを取ったら、どんな資格を取ったら就職に有利かという話をよくされています。しかし最も大事なことは、何かわからないことがあったら自分で調べて勉強するという姿勢そのものではないでしょうか。

新しいものに対して、とりあえずやってみるという姿勢こそAI時代に一番大切なものではないかという気がしてなりません。

◆【生成AIを「業務で日常利用」は2割に到達活用フェーズ突入へ