「リスキリング」について考えてみました。日本のみならず、世界中でIT人材不足です。「スキル不足」とか言われたら、言われた方は腹立ちますよね。「そういうアンタはスキルあるの?」と反論したくなるのが人情です。

何を基準にして「スキル不足」と判定され、我々は何を学びなおさなくてはいけないのか、そこに疑問を持ちました。

かたや「DX(デジタルトランスフォーメーション)」のことを聞かない日はありません。IT人材不足は、DX対応が引き金になっていると言っても過言ではないでしょう。政府も危機感があるらしく、今の高校生や中学生は、AIや機械学習が授業に取り入れられます。つまり「機械学習」は4~5年後は知ってて当たり前の世の中になりつつあります。

では、「リスキリング」したピカピカの人材が大勢そろっていれば、DXは達成できるのでしょうか。なぜが、すなおにそうは思えないのです。

DXを達成するのが目的とするなら、何をリスキリングしないといけないのか、中小企業は何をするべきなのかについて、考えてみました。

なぜ今リスキリングなのか?

リスキリングが声高に叫ばれています。リスキリングとは、簡単に言えば「職業スキルを再習得」すること。

では今リスキリングを率先して進めている“先進企業”はどんな会社でしょうか。

日立、富士通、大日本住友製薬やSMBCグループなどは全社員を対象にリスキリングとか言ってます。ほぼ大企業です。

では、これまでの「社員教育」や「リカレント教育」等と何が異なるのでしょうか?

企業側がメインとなって、将来起きうる「技術的な失業」に対してアプローチをしようとしているという点がこれまでと大きく異なる点だと思います。

これは、企業側は、人材のスキルを上げなければデジタル化に乗り遅れてしまう、かたや雇用される個人のほうも、自分のスキルを上げなければ、いずれAIやロボットにとって変わられてしまう。つまり企業と個人の共倒れを防ぐための取り組みと考えると納得できます。

ですので、人を多く抱える大企業ほど「リスキリング」に熱心と言う事情は、なるほどとうなずけるのです。

ではリスキリングすると言うけど、何を学び直すべきなのか。かいろんなブログを調べましたけれども「何をどこまで学べばいいのか」「これだけは絶対学び直せ」といいう確たる回答はありませんでした。 ただ、時代の流れか、デジタル人材を育成するためのデータ分析、統計手法、機械学習ですとかそういったスキルを学ぶ内容が多いように見受けられます。

ただ、1つ人事系のブログにとても参考になることが書いてありました。

それはどんな内容のリスキリングであれ欠かせない4つのステップがあると言うことです。

- スキルを可視化する

- 学習プログラムを用意提供する

- 学習に伴奏する

- スキルを実践で活用してもらう。

この4つのステップは確かに仰るとおりで、これまでもできるOJTトレーナーが無意識にやってきたステップにも共通するところがあると思います。

リスキリングで何を学ぶべきか

参考になる事例が損保ジャパンの例だと思います。

「負債」人材を「資産」に転換と言うかなり刺激的なことを言っている会社でもありますが損保ジャパンはDXを現在の読み書きそろばんと定義して人材の育成に取り組んでいます。

ここのDXを4つの分野に分けてスキルプログラムを考えていますAIビックデータアジャイル開発デザイン思考です。

- AI

- ビックデータ

- アジャイル開発

- デザイン思考

最後の「デザイン思考」が入っていることが大きなミソです。

と言うのはデザイン思考と言うのは根本的に顧客視点と言う発想が必要になるからです。単に技術だけを身に付けてもうまくいかないのではないか、情報をデザインすると言う発想が必要になってくると思います。

DXとリスキリング

そもそも、今「リスキリング」がここまで重視されているのか。大きな理由は、DXへの対応と言うことがあります。

ではそもそもDXとは何なんでしょうか。

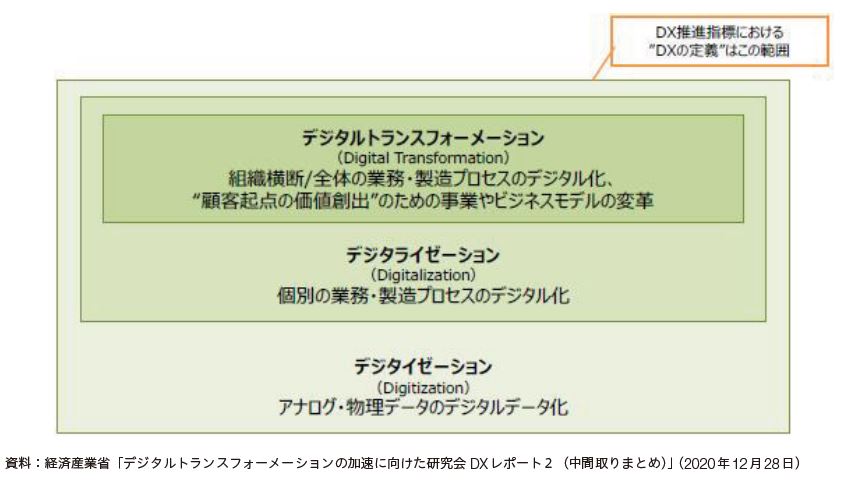

中小企業庁の定義によるとDXとは3段階あります。単なるデジタル化や、一部プロセスをデジタルで置き換えるのではありません。

この図に見るように、DXは最終的なゴールの形であって組織横断・全体の業務プロセスのデジタル化をして、ビジネスモデルの変革を迫るものです。

最終的には、目標は、顧客起点の価値創造にあります。

ですので素朴に疑問に思うのですが、一生懸命リスキリングして個人のデータ分析のスキルだけを身に付けたとしても、それで必ずしもうまくいく保障はないと思うのです。

まず「顧客視点の価値」が何かを考えなくてはならない。しかしその前に、組織横断で、権限の分担や責任の範囲など様々なことを変えていく必要があります。

まとめ

というわけで、現段階で、必ずしも大企業の事例に追従することはないと思います。大企業は社内の人材を育成し、スキルセットを変えて「社内失業」を防ぐための取り組みを始めました。

では中小企業は何もしなくてよいのか、というとそうではないです。

中小企業は、DXをしやすい組織にどうやって変えていったらいいのか、データを扱う責任や意思決定の権限、情報共有をどの部署が進めるのかという体制づくりから入った方が有効だと考えます。

中小企業は、規模が小さい分、素早く動けます。

幸いなことに、デジタルは規模の大小はあまり関係ありません。「リスキリング」に時間を割いて動きの遅い大企業を真似るよりも、組織を早く変えて体制を整えた方がチャンスがあると思っています。