B2B企業のリード獲得に欠かせないコンテンツは何でしょうか?

ホワイトペーパー・導入事例・技術解説の3つと言われています。

ではこの3つ、どの会社でも作られているかと言うと決してそうではありません。

作らなければいけないとわかっていても、十分に手が回っていないというのがほとんどの会社の実情ではないでしょうか。

本記事ではどうやったらお金をかけずに、B2Bのリード獲得に必要な鉄板コンテンツを作る方法をご紹介します。

動画やビデオ会議、レコーディング文字起こしなど10年前にはなかったやり方を駆使すれば、それほど時間をかけずにコンテンツが作れます。

- B2B企業のリード獲得に欠かせない鉄板:課題解決型コンテンツ

- B2Bマーケティングで、なぜコンテンツはそれほど重要なのか

- BtoBマーケティングの購入決定プロセスの大変化

- B2Bマーケティングの鉄板コンテンツをどうやって作るか

- 営業・技術メンバーとの“聞き書き型コンテンツ”

- 「お客様からの質問」をそのままネタにするFAQ

- 検索キーワードをヒントにコンテンツを作成したお客様の事例

- まとめ

B2B企業のリード獲得に欠かせない鉄板:課題解決型コンテンツ

B2Bのリードをウェブで獲得しようとすると、必要なコンテンツは決まっています。

「〇〇業界で多発する△△の原因と対策」「導入前後で生産性が○○%改善した企業の導入事例」みたいな記事です。

お客様の課題を解決するためのコンテンツで、ホワイトペーパー・導入事例・技術解説という類のものですが、この3つはB2Bマーケティングの鉄板コンテンツと言っても過言ではないです。

B2Bマーケティングで、なぜコンテンツはそれほど重要なのか

それではなぜ、B2Bビジネスのマーケティングで、ウェブ上のコンテンツがそれほど重要なのでしょうか?理由はいくつかあります。

1)専門メディアが少ない

どうしても専門的な内容になりがちなので、専門メディアは少ないです。例えば運送用資材を取り扱っている企業の場合、業界メディアはごくわずかで、広告を出す媒体も限られています。そうなると、自社製品をアピールするのに、自社で情報発信するのが最も安上がり、ということになります。

2)案件単価が大きく、検討期間が長い

B2Bビジネスでは、案件の単価が大きい分、衝動買いはありません。導入検討から最終の購入意思決定までに関わる人数も多く、時間がかかります。逆に言えば、複数の担当者がいつでもアクセスでき、判断材料となる資料があれば良いわけです。

ですので、顧客を説得できるだけのエビデンスを持った優れたコンテンツは、営業マンとほぼ同等の価値を持つ資産です。

ただ優秀な営業マンは、社会保険も残業代もかかりますが、ホームページのコンテンツは一度作ってしまえば、何も言わず新規顧客を獲得し、有望なリードを連れてきてくれます。

そういう意味では、ウェブコンテンツへの投資は、案件単価が高い製品の場合、投資対効果が大きいと言えるでしょう。

BtoBマーケティングの購入決定プロセスの大変化

もう1つ注目すべき変化が、B2Bの購入決定プロセスでも起きています。

アメリカのマーケティング会社6senseの調査によると、B2Bバイヤーが新たな調達先としてのベンダーを探す際、リサーチの最初時期の70%はデスクリサーチで行うとの結果が出ています。この傾向は、購入の重要性、購入金額、業界、購入チームの勤続年数などみでも、あまり違いはありませんでした。

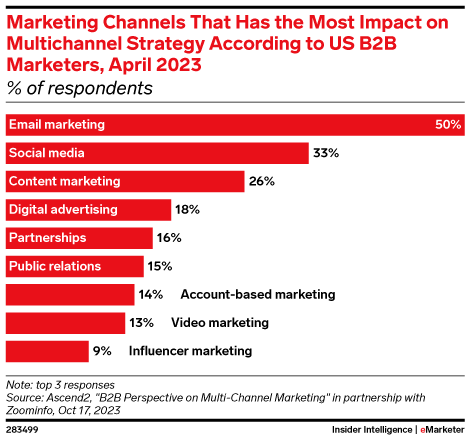

もう1つ、eMarketerがアメリカのB2Bマーケターを対象に2023年に行った調査によれば、こういった情報収集をどのチャネルで行っているかというと、大きく分けて「Eメールマーケティング」「ソーシャルメディア」「コンテンツマーケティング」の3種類です。

これらは全てアメリカの事例ですが、アメリカのトレンドというのは大なり小なり遅れて日本にも入ってきます。

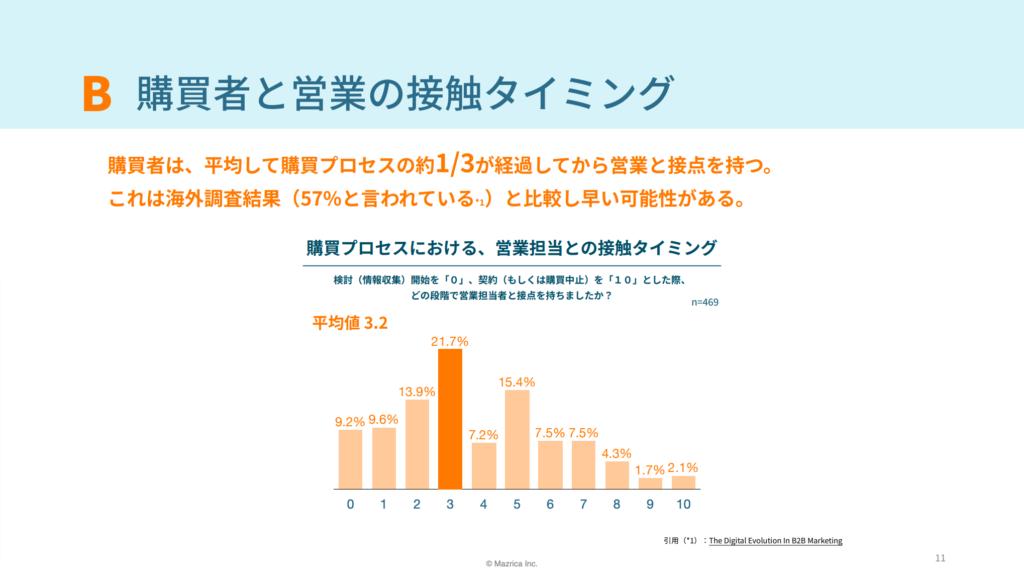

2022年に株式会社マツリカが行った「日本企業の購買実態調査」(100万円以上の購買経験/導入検討をしたことのある469名を対象)においても、営業マンと接触するのは、平均して購買プロセスの約1/3が経過してから営業と接点を持つという結果です。

購買者が活用する情報収集チャネルは「インターネット検索」が最多で、決裁権を有する高役職者ほど「読む・思考する」情報を好む傾向があるという結果が出ています。

海外調査結果では、営業との接触タイミングは57%と言われていますので、日本は、営業との接触タイミングは、海外ほど遅くはないようです。日本の営業担当者に対する期待が大きいということでしょう。

コロナ禍を経て、どの会社も「自社でのリサーチ」をまず行います。有益なリード獲得のために、ホームページ上のコンテンツを充実させることは、未だに重要であるどころか、一層重要性を増していると言えると思います。

B2Bマーケティングの鉄板コンテンツをどうやって作るか

しかし、多くの企業様では、このようなことは理解されていると思います。

理解はしていても人手不足が重なって、着手できないというのが現実ではないでしょうか。

受注に結びつくノウハウや事例が頭の中に入っているベテラン営業担当は、ほぼ営業の最前線で顧客折衝をし、新人のOJTに当たっています。真の顧客課題の解決に役立つような深い技術を知っているベテランの技術担当も、現場にいて新人の教育にあたっています。コンテンツを作っている時間がなかなか取れないというのが実情です。

しかし、B2Bマーケティングで有益なコンテンツを作ろうと思えば、営業担当者や現場の技術担当との連携は必須になります。

そこで、人手もお金もかけず、どうやって顧客の課題解決に役立つコンテンツを作るかというアイデアをいくつかご紹介します。外注をしてしまえば簡単ですが、自社にノウハウが蓄積されないので、ここでは、その選択肢は省きます。

営業・技術メンバーとの“聞き書き型コンテンツ”

営業や技術担当が日々語っている説明・提案内容を「聞いて書き起こす」だけで立派なコンテンツになります。

やり方は、Zoomで30分インタビューを行い、自動で文字起こしし、その後に記事として編集するだけです。

タイトルとしては「ここが加工のポイント!〇〇業界20年のべテランが語る」みたいなイメージでもよいです。最初は月1本からでもOKです。閲覧数が上がってくると、インタビューされた営業や技術担当の方も前向きになります。

Zoomでのインタビューは、うまく編集すればそのまま動画コンテンツとしても使えます。

生成AIのおかげで、動画から記事を作成することも非常に簡単になりました。

自分が協力したコンテンツが、記事や動画になって営業資料や技術資料として使えると、営業担当者にとっては新人の教育にも役に立ちますし、技術担当にとっても同じことを何度も聞かれずに済むのでメリットがあるはずです。

インタビューでどんな内容を訊けばよいのかについては、AIに作ってもらったテンプレート(xlsファイル)がありますので、参考にしてください。

「お客様からの質問」をそのままネタにするFAQ

実際にお客様から寄せられた質問をベースに、FAQやブログ、ホワイトペーパーの元ネタに展開するやり方です。

やり方としては、過去の問い合わせメール、営業日報、セミナー等で出されたQ&Aなどを集めましょう。検索キーワード等もヒントになることがあります。似たような質問をまとめて例えば「〇〇の選び方 Q&A」として整理して公開します。

お客様からの質問は、単純なものから、非常に良い質問まで幅広いです。現場から出された“顧客の生の悩み”なので、見込み顧客にも刺さりやすいです。また、今既にあるものを利用するだけなので、少ない負担で始められます。

検索キーワードをヒントにコンテンツを作成したお客様の事例

ただし、質問に対しては、「深く、濃い」回答をする必要はあります。

検索キーワードをヒントにコンテンツを作成したお客様の例をご紹介しましょう。

検索の月間検索数はそれほど大きくはありませんが、顧客が知りたいと思う製造加工系の技術的なキーワードを選び、非常に技術的にニッチなブログ記事を作成して掲載しました。

掲載後、3カ月程で検索結果の上位掲載され、毎月安定的に新規顧客が来訪するページになっています。

ご担当者の方にも、ちゃんとした記事を書けば、有効な引き合いが来るということが実感していただけたようで、コンテンツ作成に、前向きに取り組んでいただけるようになりました。

まとめ

このようにアメリカほど極端ではないにしろ、日本のB2B購買の現場でも、情報収集のやり方は大きく変わってきています。

自社の製品ホームページは、営業活動の第一段階に当たると考えるべきです。機器選定の中で最初のとっかかりである情報提供の役割を果たしているのですから。

ホームページにとって、掲載している情報=商品です。

意味のある最新情報を出すためには、営業とマーケティングとの連携は必須になっています。

営業マンが最初に接触する前に、どこまで意味のある情報が出せるかどうかは、その企業のマーケティングの成否を分けると思います。

B2B中小企業マーケティングにお役立ちメルマガを発行しています。ご登録はこちら

[参考資料]Don’t Call Us, We’ll Call You: What Research Says About When B2B Buyers Reach Out to Sellers

アメリカでのB2Bマーケティング Vol.1:様変わりするアメリカのB2Bビジネス様式

日本企業のBtoB購買実態を読み解く「Japan Sales Report 2022 Buying Study」を公開、バイヤーイネーブルメントに切り込む記念イベントも開催決定