SEO対策として、記事制作の過程を何とかツールを使って効率化できないかとお悩みの企業様は多いのではないでしょうか。

最近、生成AIを使ったSEO記事作成補助ツールというのはたくさん出ています。

では、ツールさえ導入すれば本当にSEOに効く記事が出来上がるのでしょうか。

結論から言えば、世の中それほど甘くはないと思います。

生成AIは、記事の量産や制作の時短に使うのではなく、もっと根本的なところで使うべきだと思います。

ここでは、本当に読まれる質の高い記事を、どうやって効率よく書くかという方法をご紹介したいと思います。

マイナーキーワードではありますが、この方法を使って書いた記事で、GoogleのAIOverViewに表示された経験がありますので、それほど間違った方法ではないと思います。

- SEO記事自動作成ツール

- 内容の濃いコンテンツができない

- これからは通用しなくなる可能性大

- 読者も専門家

- 生成AIを活用して質の高い記事を書く

- ペルソナの深堀り

- 生成AIの具体的活用法

- 検索意図を確認

- 検索意図に合っているか、生成AIでチェック

- 生成AIの具体的活用法

- ペルソナの深堀り

- まとめ

SEO記事自動作成ツール

世の中には、既にSEO記事を自動で作成するツールがいくつも出ています。全てのツールを調べたわけではないですが、BtoBでは、あまりおすすめしません。理由は以下の通りです。

内容の濃いコンテンツができない

全てのSEO記事作成ツールを見たわけではないのですが、上位表示の記事を自動で収集し、それを参考にして、自動で見出しや記事構成を組み立てていくというものが多いように見受けられます。

すでに上位表示されるコンテンツは、どのキーワードでも、似たり寄ったりな傾向があります。

それらのコンテンツを参考に、見出しを自動生成したり記事の文章を自動生成したりするわけですから、中身が似通ってくるのは当然です。生成AIが出した案を、人が少し修正すれば良いとは言いますが、限界があります。

例えば、「税理士 年間費用 法人」というキーワードで検索してみてください。

1ページに似たような記事が並んでいるのは当然のこととして、3ページ目4ページ目まで、ずっと似たようなタイトルの記事が並んでいます。

これからは通用しなくなる可能性大

2025年の段階では、タイトルやコンテンツの中身を参考にしてAIが記事を自動生成し、それらを少し修正して記事にするというやり方が、まだ通用するのかもしれません。

しかしコンテンツの類似度ということをこのままGoogleが放置しておくわけはないでしょう。類似度が高い記事はより掲載の順位が低くなるでしょう。今でもコンテンツの類似度が高いものはインデックスされていても表示さえされません。

読者も専門家

BtoBの場合、検索してサイトを来訪する読み手も、その道の専門家です。税理士法人の例で言えば、検索するのは、経理担当もしくは経営層に近い社員の方でしょう。

こういった方の検索キーワードは2ワードから3ワードに上り、絞り込んだ検索語で調べる方が多いです。調べる側も、背景となる知識を十分に持っているのです。

そういった方が、似たような記事を掲載している企業を見た場合、どんな印象を受けるでしょうか?ちゃんと調べないで書いているというネガティブな印象を持たれかねません。

上位のページを参考にしてタイトルやコンテンツを自動で作るという従来の方法は、有効な検索キーワードを含んだ記事を大量に作成するのには、よいやり方でした。

しかしこれからの生成AIの時代、SEO記事を生成AIで自動作成するだけのやり方では、おそらく上位表示を狙うのは難しいのではないかと思います。

生成AIを活用して質の高い記事を書く

ここでお伝えしたいのは生成AIで、記事の質をどうやって上げるかという話です。

楽をして記事を書ける、記事制作の時短ができるという話ではありません。

ただ質の良い記事を、生成AIを使って要領よく作る手順として捉えていただいた方が良いと思います。

ペルソナの深堀り

一部ペルソナの深掘りを助けるマーケティングツールも出始めたようですが、ChatGPTを始め、すでに公開されているツールでも十分にできます。

どの企業様も、自社製品を販売する時に、相手のお客様が何に困ってるかも当然よく分かってると思い込んでいます。

しかし自社製品についてよく知っていても、製品を購入してくれるお客様のことを、どれだけ理解して記事を書いているでしょうか。

BtoBの場合、製品単価が非常に高い場合が多く、導入検討プロセスは長くなります。

対象製品が、本当に自社の問題を解決してくれるのか、どの程度良い影響をもたらしてくれるのか、慎重に見極める必要があるからです。

お客様がどのような事態で困っていて、どういう状況に対して自社製品が役立つのかというユーザー視点に立った記事というのは、残念ながらBtoBではあまり見かけません。

正直言って自社製品の機能アピールだけをしているホームページが圧倒的多数です。

ちょっと慣れると、すぐに記事作成が楽になると思います。

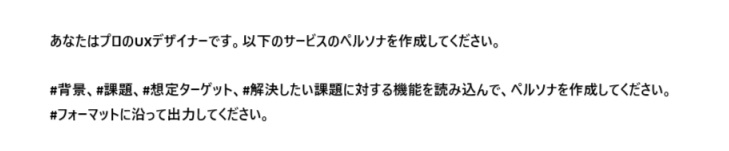

生成AIの具体的活用法

細かなプロンプトの書き方というのはここでは書きませんが、生成AIを相手に

以下のようなプロンプトを入力するのが一般的です。

ここで、#背景、#課題、#想定ターゲット、#解決したい課題をどこまで細かく指定できるかで、生成AIが出してくる回答の質が変わってきます。

問題はここからです。生成AIに対して、「なぜこの回答なのか」ということをどんどん突っ込んで質問してみましょう。

こういう時に生成AIは素晴らしい威力を発揮します。嫌な顔一つせずずっと付き合ってくれます。相手が生きた人間でしたら、あまりしつこく訊くと嫌な顔をされるでしょう。

その結果に自分が納得できるというところまで突っ込んで質問することがコツです。

こうしてできたペルソナは、自分も納得して生成AIと一緒に作り上げたペルソナになっているはずです。

おそらく自分が一人で考えるよりもずっと深掘りされたペルソナが出来上がってると思います。このようなイメージを頭に思い描きながら、記事を書くと、出来上がった記事のクオリティが全く違ってきます。

検索意図を確認

さてペルソナをここまで作ってきましたが、ではそのペルソナから見て、今書こうとしている記事内容はそのペルソナにあったものなのでしょうか。

「検索意図が大切」と昨今のSEOでは馬の耳に念仏のように言われています。ペルソナを明確にする重要な理由はここです。

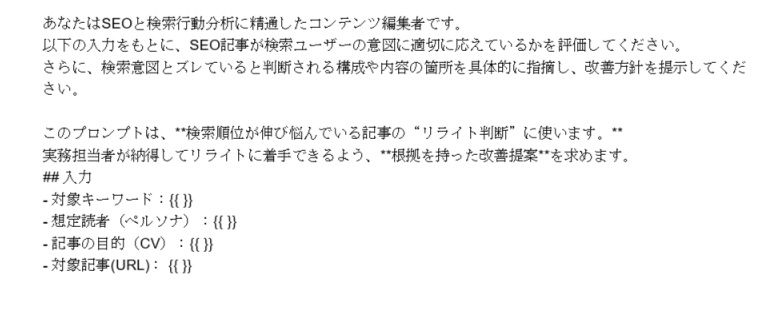

検索意図に合っているか、生成AIでチェック

自分が納得するペルソナを作った後、改めて自分の書いた文章がそのペルソナにあっているかどうか生成AIに確認してもらいましょう。

狙っているキーワードがあるとするならば、そのペルソナが、狙っているキーワードを使うかどうか、使う時にはどういった気持ちで使うのか、これも生成AIに尋ねてみると良いかもしれません。

つまり生成AIに、そのペルソナになりきってもらい、自分が書いた記事もしくは過去にある記事を検索意図に合っているかどうかという観点から批判してもらうわけです。

このやり方で、人間の主観が入ってしまうことを防ぐことができます。

特に自分が書いた文章であれば、こだわりがある分、リライトするということはなかなか難しいものです。

その点、生成AIというのはこだわりが一切ないので、いくらでも批判してくれます。

生成AIの具体的活用法

ここでも細かなプロンプトの書き方というのはここでは書きませんが、株式会社Leo Sophia SEO事業責任者の坂氏がSNSで公開していたプロンプトを実際に使ってみて、リライトに有効そうなのでプロンプトの一部を記載しておきます。

こういう形で、現在の記事を評価して、改善点を指摘してもらうというのは、良い方法だと思います。

これ以外にも、5W1Hに基づいて感情面まで掘り下げるようなプロンプトを作っていらっしゃる方もおられますし、ある程度潜在ニーズや顕在ニーズを踏まえた上で、検索意図を考えさせるというプロンプトを作っている人もおられます。

やはりここでも大切なのは、AIが出してきた回答に、どこまで突っ込みを入れて深堀できるかだと思います。

BtoBなどでは専門用語も多いため、自分が使ったことがない製品について文章を書かなければならない場合などは特に、納得するまで質問してください。

質問し続けていくと、稀に生成AIが「間違っていました」と言うこともあります。回答を丸呑みしないことが大切だと思います。生成AIは、優秀なアシスタントとして付き合ってくれます。

まとめ

記事を早く量産するために生成AIを使うよりも、質の高い記事を効率良く作り上げるというところに重点を置いて生成AIを使った方が良いように思います。

記事を本当に読んで欲しい対象について深く考え、彼らのニーズにあった記事を作成するということです。

一般にBtoB関係の記事というのは、製品の宣伝や機能の説明に偏りすぎています。少し記事を書く観点を変えたら改善できる余地は十分にあると思います。

生成AIで、SEOや検索結果の表示ルールも日々変わってきています。「AIで書いてみたが順位が上がらない…」そんな記事はありませんか?無料でご相談承っております。

[参考資料]【AI×SEO】Claudeを使って「検索意図」をガッツリ深堀りする方法(ChatGPT・GeminiもOK)

https://lynx-seo.jp/blog/search-intent-claude